Entrevistas

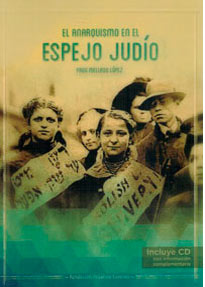

Yago Mellado López

Autor de El anarquismo en el espejo judío

Entrevista a Yago Mellado López en torno a la publicación de El anarquismo en el espejo judío, que recoge la investigación que ha llevado a cabo el licenciado en Filosofía, doctor en Ciencias Políticas (UPF, 2013), músico y traductor, confrontando el anarquismo y la politización de la identidad judía.

La participación judía en el interior del movimiento, el pensamiento anarquista, los posicionamientos anarquistas ante el avance del antisemitismo y del sionismo, el internacionalismo libertario, el proceso de politización de la población judía europea, la obra de Gustav Landauer y de Martin Buber y los kibbutzim en Palestina son, entre otros, los temas de El anarquismo en el espejo judío, tesis que Yago Mellado presentó en 2013 en Barcelona para la obtención del doctorado.

¿Qué te lleva a relacionar anarquismo, en toda su complejidad, con el universo sociocultural y político judío?

El punto de arranque fue mi interés por la relevancia de las identidades en la política contemporánea y su papel en la crítica del liberalismo político. El estudio de la obra de Hannah Arendt y mi interés y afinidad personal por el anarquismo me llevaron, entre azar y elección, a descubrir el potencial que latía en esta historia concreta, en la que se entrecruzaban la historia del movimiento anarquista y la conformación política de la identidad judía. Me resultó muy interesante encontrar en ella la anticipación a muchos debates que, en la actualidad, podemos relacionar con cuestiones como el racismo, indigenismo, feminismo y otros muchos ejes de pensamiento que impregnan el pensamiento político actual.

¿Nos puedes explicar cómo la cuestión judía pasó de ser una cuestión religiosa a una cuestión política?

En realidad, tensaría un poco más la pregunta: ¿qué sentido tenía hablar de cuestión judía en una Europa ilustrada y secularizada? ¿No debería ser, en sí misma una cuestión totalmente obsoleta? A la vista está que no lo era en absoluto, pero lo interesante es analizar por qué.

La población judía europea siguió un proceso de secularización semejante al del cristianismo adhiriéndose a los postulados de la Ilustración, aunque sin duda con grandes diferencias entre Europa occidental y oriental. La Ilustración ofrecía un horizonte emancipatorio abstracto, a través la figura de la ciudadanía. Prometía por esta vía una integración jurídica, al hacer irrelevante la condición religiosa, étnica o cultural. Pero en lo concreto, este horizonte se desarrolló bajo la forma de los estados nacionales, que articulaban la integración social a través de la pertenencia a una comunidad cultural, lingüística e histórica concreta. Esto hizo que la asimilación de la población judía resultara problemática, pues siempre arrastraba la sospecha de una pertenencia diferente, un cuerpo aparte dentro de la comunidad nacional. Este desencaje es muy interesante políticamente por ser, en sí mismo, una denuncia del proyecto inacabado de la emancipación ilustrada.

Por otra parte, la aparición de los procesos migratorios de gran parte de la población judía de Europa del Este hacia el oeste, como consecuencia del desarrollo del capitalismo industrial, agudizó aún más el problema, al reforzar la asociación del judío con la figura por excelencia del otro, que viene a incomodar la cohesión nacional y la estrategia de asimilación de la población judía de Europa occidental. Finalmente, el tercer elemento que entra en juego es la emergencia política de un antisemitismo internacional que tiene elementos muy diferentes de los del viejo antijudaísmo.

¿Cuál fue la posición del anarquismo sobre la cuestión judía y sobre el antisemitismo, considerando la vinculación histórica de los judíos con el capitalismo?

Precisamente esa asociación de lo judío con el capitalismo es el elemento clave que el antisemitismo avanza en el escenario político. El judío, desde esta perspectiva, se convierte en la personificación de la dominación capitalista y del capital abstracto, y el antisemitismo se reviste así de una apariencia anticapitalista, haciendo equivalente el ataque contra lo judío y el ataque al capital internacional. A esto hay que añadir que, como explicábamos anteriormente, el judío es un blanco fácil, al ser ese otro inencajable que siempre lleva sobre sí la sospecha de la deslealtad nacional. Esta sospecha de deslealtad es la que se hizo patente en Francia, a partir de 1894, con el caso Dreyfus. El judío se convirtió de este modo en el elemento que permitía canalizar la pulsión de revuelta, pero de una manera conservadora. Esa fue la fórmula de éxito del nazismo, que combinaba retórica anticapitalista e identidad nacional hasta lograr permear buena parte del movimiento obrero.

Lo más paradójico del caso es que, mientras esta retórica cautivaba el pensamiento, asociando lo judío con un poder internacional que somete a la comunidad nacional en el ámbito financiero, el desarrollo del capitalismo industrial en la Rusia europea expulsaba a más de dos millones de judíos hacia Occidente. Aun así, estos procesos migratorios y su miseria no lograrán cuestionar esta asociación judío-capital, sino todo lo contario, reforzarán la identidad de lo judío con ese otro amenazante, ahora como inmigrante que pone en riesgo nuestras condiciones laborales.

El movimiento anarquista no fue invulnerable a las tesis antisemitas, pero hubo felizmente una parte que logró de alguna manera entender con lucidez lo que estaba en juego.

Qué aportó el anarquismo al pueblo judío y viceversa? ¿Crees que ser judío tiene sentido en un contexto ideológico basado en el ateísmo, el internacionalismo y el anticapitalismo?

¿Qué es ser judío? ¿En qué pensamos cuando hablamos de ser judío? Solemos asumir de manera peligrosamente acrítica una definición lineal que hilvana el pasado religioso, las teorías raciales y el presente político del sionismo. En realidad, ni la religión, ni la lengua, ni la cultura, ni la raza permiten aportar un elemento de definición. El anarquismo ofrecía (hablo del anarquismo de finales del siglo XIX y principios del XX) una lectura radical de un proyecto ilustrado que, como veíamos, queda truncado en su conformación nacional. Sus planteamientos universalistas y su crítica del estado-nación ofrecían un horizonte político en el que la población judía podía apuntar a una emancipación, en la que poder deshacerse de esos marcadores identitarios de la raza, la religión, la lengua o la cultura. No es casual por tanto la gran participación de población judía en los movimientos revolucionarios de finales del siglo XIX y principios del XX en toda Europa. Podríamos decir que se trata de una alianza natural y será, obviamente, fructífera. La expansión, sin embargo, del antisemitismo y su capacidad de permear también los movimientos más revolucionarios hará que esto sea insuficiente. De ahí que el ser judío se redefina políticamente como experiencia frente a ese antisemitismo y como proyecto político de autonomía colectiva. Es decir, tanto el antisemitismo como el sionismo emergen en un escenario de fracaso del proyecto de emancipación ilustrado, del que serán testigos en primera persona quienes son señalados como judíos. Si el anticapitalismo se concreta como antisemitismo, si el internacionalismo se entiende como federación estato-nacional y el ateísmo como secularización cristiana, la experiencia judía no cabe en esa configuración político-social y, lo que es más interesante aún, la experiencia judía queda ubicada, por exclusión, en un lugar necesariamente crítico. De ahí el interés que despierta, entre la población alemana sobre todo y ante la experiencia de una asimilación frustrada, la tradición judaica. En Francia, en 1900, el grupo de Estudiantes Socialistas Revolucionarios Internacionalistas reconoce que, ante el auge del antisemitismo, la persecución de la emancipación sin distinción de raza, sexo o nacionalidad ya no es suficiente. Ante la insuficiencia del internacionalismo universalista la identidad se convierte en una forma de resistencia. Esta idea marca el giro político que adopta la cuestión. En el Este, la conformación de la Liga Socialista Judía (Bund), que busca una autonomía política frente al nacionalismo del socialismo polaco y ruso y los embates antisemitas de los pogromos, es fruto de esta misma comprensión.

El anarquismo no supo sacar mucho partido a la cuestión, porque escapaba a los parámetros de su pensamiento. En el fondo, era también hijo de la Ilustración y, por ello, tenía dificultad para encajar teóricamente la relevancia que la cuestión judía planteaba, pues solo lograba entenderlo como una cuestión nacional, siendo una lectura a todas luces insuficiente. Aun así, el anarquismo supo captar el pulso del momento y entender que debía buscar un lugar propio, frente al antisemitismo y el sionismo. Aunque no logró extraer las conclusiones teóricas pertinentes, sí supo encontrar la flexibilidad necesaria para acomodar el diferencial judío en sus estructuras organizativas, a través de una autonomía lingüística del yiddish, y crear una cultura política que señalara al antisemitismo como una fuerza reaccionaria.

¿Qué ventajas e inconvenientes señalarías de los kibbutzim?

Las estructuras comunales de los kibbutzim fueron sin duda un espacio de experimentación de los postulados anarcocomunistas y, en ese sentido, me parece interesante su estudio, aunque hoy en día podemos recurrir a muchos otros modelos. En todo caso, al estudiarlos no podemos obviar el papel clave que desempeñaron en la colonización de Palestina. Sin este contexto todo análisis será insuficiente, en dos sentidos: en lo relativo a su viabilidad y en su función como parte del proceso de construcción estatal. Viabilidad en el sentido de que únicamente fueron sostenibles por el apoyo de diferentes entidades que conformaban el protoestado de Israel, de donde obtuvieron tierras, créditos, asesoramiento, etc. En segundo lugar, porque desempeñaron una función clave en la consolidación de asentamientos o la defensa de territorios estratégicos (no olvidemos que en su seno encontramos el germen de las actuales fuerzas de defensa israelíes). Pero me interesa especialmente la implicación que tuvieron en la transmutación identitaria colectiva, por su función simbólica para fraguar la imagen del nuevo judío como pionero y por el ejemplo de unidad comunal que aportaron al modelo de identidad nacional, que revistió al emergente Estado israelí con la fuerza de un ente comunitario. Esta fusión identitaria con el Estado naciente es la que explica que cualquier disidencia en su seno sea vivida como una agresión a la propia comunidad. Es un aspecto muy interesante, que invita a revisar las tesis de Landauer sobre una sociedad sin Estado y, en general, a repensar la crítica del Estado y las alternativas de construcción social, desde un punto de vista libertario.

«…me parece en todo caso esencial distinguir entre judaísmo, identidad judía, sionismo, etc. pues de otra manera tropezaremos constantemente en nuestra reflexión. Cuando hablas de un judaísmo impuesto por la violencia militar y económica, entiendo que haces referencia al sionismo y al Estado de Israel. La distinción es importante, pues tenemos la responsabilidad de no reproducir ni alimentar el monopolio de lo judío que el sionismo trata de detentar, para su propia autojustificación»

¿Siguen fascinando los kibbutzim en la actualidad como modelo de organización comunitaria y federativa o son considerados meros instrumentos de colonización y opresión?

No puedo hablar desde una lectura contemporánea, que no he estudiado, pero es cierto que los kibbutzim han gozado siempre de un halo de aceptación como estructura comunal entre el pensamiento libertario. De hecho, hay documentados casos de anarquistas españoles que vieron ahí la continuación de las colectivizaciones del 36 y se integraron a estas comunas, cuando fracasó la revolución en España. Esta visión, que tiene cierto fundamento, pues en efecto son estructuras que deben mucho a pensadores anarquistas como Kropotkin o Landuaer (aunque no solo) obvia los otros aspectos que hemos señalado en relación con la colonización. Más que mirar los kibbutzim en blanco y negro, como modelo de emancipación o de opresión, lo interesante es desentrañar sus contradicciones, abordar esas connivencias, es decir, ver qué consecuencias tuvo su distanciamiento del horizonte emancipatorio internacionalista del anarquismo y su adhesión al nacionalismo y a la construcción de un Estado judío. Deberíamos prestar más atención a este tipo de asociaciones, a priori contra natura, entre ciertas formas de organización y de pensamiento, pues algo aparentemente atípico puede permitirnos entender otros fenómenos posibles por emerger. Cuando hice esta investigación me llamó la atención, en este sentido, algunos esbozos de lo que podríamos llamar un anarcofascismo contemporáneo, en el que las propuestas organizativas del anarquismo y de autores como Kropotkin o Landauer eran rescatadas por grupos que adherían a ideologías racistas, nacionalistas y fascistas. El papel de los kibbutzim en la consolidación del Estado de Israel es un buen campo de estudio para entender cómo pueden darse este tipo de mutaciones y encajes ideológicos y entrever sus derivas.

El anarquismo, según Carlos Taibo, es una filosofía del futuro; el judaísmo como cultura es una identidad que procede de un pasado mítico, asentada en el presente mediante la violencia militar y económica. ¿Son compatibles ambas formas de interpretar el mundo?

El anarquismo clásico forma parte del pensamiento progresista ilustrado y, en ese sentido, su ubica efectivamente en un tiempo lineal proyectado hacia el futuro. Hace ya mucho, no obstante, que esta linealidad está en revisión, por lo que resulta mucho más fácil admitir hoy en día que el futuro bien puede estar atrás, en las periferias de nuestro presente o en una línea paralela. En este sentido, lo arcaico bien puede ser de actualidad si se hace funcional por la razón que sea, pero nunca será un calco del pasado, sino una recreación con un valor propio y, por tanto, novedoso. Todos los nacionalismos utilizan esta maleabilidad del pasado en su propio beneficio, y por supuesto también el sionismo. Al fin y al cabo, todo proyecto que trate de encajar una identidad cultural en un proyecto de emancipación política colectivo deberá necesariamente resignificar la tradición y el pasado colectivo.

Dicho esto, me parece en todo caso esencial distinguir entre judaísmo, identidad judía, sionismo, etc. pues de otra manera tropezaremos constantemente en nuestra reflexión. Cuando hablas de un judaísmo impuesto por la violencia militar y económica, entiendo que haces referencia al sionismo y al Estado de Israel. La distinción es importante, pues tenemos la responsabilidad de no reproducir ni alimentar el monopolio de lo judío que el sionismo trata de detentar, para su propia autojustificación. El sionismo, desde un punto de vista político, es un pensamiento fundamentalmente europeo que se relaciona colateralmente con la tradición religiosa del judaísmo, al recurrir a ella como un elemento mítico legitimador. Lo judío, entendido desde el sionismo, no tiene nada de arcaico, sino todo lo contrario, es una reinvención de la identidad judía que busca la acomodación a la fórmula nacional a través de un proyecto colonial. Si hablamos pues de sionismo, y no de judaísmo, me parece que, en efecto, topamos con una evidente incompatibilidad con el pensamiento anarquista. Aunque la evidencia con la que podemos afirmar esto hoy en día, no era tal en el primer tercio del siglo XX, en el que había muchos tipos de sionismos, como sendos proyectos políticos, con frecuencia enfrentados entre sí. Es relevante, de hecho, que en 1897 tenga lugar el primer congreso sionista, el mismo año en el que tiene lugar el primer congreso del Bund, que era abiertamente antisionista. Esto nos da una idea de la necesidad latente en ese momento de crear y experimentar estructuras políticas judías autónomas. Es un período de intensos debates y de una riqueza teórica que se pierde luego, a medida que el sionismo que conocemos fue borrando la traza de toda alternativa teórica.

Un anarquista judío ¿supera sus raíces culturales y se disuelve en el universalismo ácrata, tiene que renunciar a su identidad ancestral?

Esta es una de las cuestiones que los judíos entendieron claramente a finales del siglo XIX. Se puede renunciar a la identidad fácilmente cuando nuestra identidad forma parte del ADN del poder, porque el supuesto universalismo está hecho según nuestra horma, por decirlo de algún modo. Es más fácil pensarse sin los condicionantes y las herencias de la identidad si uno es hombre, europeo, heterosexual y blanco que si uno se ve sometido a los estigmas de cualquier forma de dominación. Los judíos que se adhirieron al anarquismo al empezar el siglo XX pertenecen a una identidad subalterna. El problema de la identidad subalterna es que es un estigma que te persigue, de ahí que todo proyecto emancipatorio sienta la necesidad de resignificar esa identidad estigmatizante. Así lo hizo el feminismo, así lo vienen haciendo los movimientos indígenas y así lo hicieron ya los judíos durante el cambio de siglo XIX-XX.

Esta resignificación tuvo lugar en la lengua, por ejemplo. El renacimiento de la cultura yiddish trató de romper con el estigma de una lengua considerada arcaica, rural y retrógrada, y experimentó así una revitalización sin precedentes cuyo desarrollo pudo haber sido otro de no haberse convertido el hebreo en la lengua escogida por el sionismo, precisamente para apropiarse del elemento identitario más arcaico y para esquivar el estigma que lastraba el yiddish, en busca de una nueva identidad judía.

La modernización y el desarrollo del capitalismo arrancan al individuo de su entorno cultural y comunitario despojándolo de sus atributos y empujándolo hacia una fuerza de trabajo abstracta, algo que experimentaron brutalmente las comunidades judías de Europa del Este. No creo que sea este el horizonte por el que deba abogar el anarquismo, pero también esto plantea preguntas interesantes. La pérdida de bienes culturales colectivos como la lengua, ¿qué papel y qué valor tienen para el anarquismo? ¿Son defendibles? ¿Forman parte de su proyecto político? ¿O ese universalismo ácrata se piensa sin historia y sin raíces?

¿Los judíos como grupo sociocultural están representados por el Estado de Israel?

Como comentaba anteriormente, creo que es parte de nuestra responsabilidad teórica aportar matices para romper el monopolio que el sionismo trata de detentar sobre todo lo judío y esa voluntad del Estado de Israel de ser el único representante legítimo de la comunidad judía internacional. El antisionismo no puede ser un reflejo de este monolitismo. Abrir brechas en el lenguaje mediante una elección cuidada de los términos que utilizamos es abrir espacio para nuevas vías de pensamiento. Para ello resulta clave rescatar discursos disidentes de ayer y de hoy que hacen patente que, en efecto, el Estado de Israel no puede reclamarse como único representante. Creo que esa es parte de nuestra tarea. Y creo que el anarquismo, por su rechazo histórico a la entidad estatal, está especialmente preparado para no caer en esa identificación que se repite acríticamente con tanta frecuencia.

«No creo que el anarquismo como tal tenga que hacer o decir nada sobre la identidad judía, aunque sí es interesante extraer de ahí todos los aprendizajes posibles. De hecho, lo interesante es ver en qué medida las luchas emancipatorias actuales pueden actualizar y resignificar el anarquismo como tradición de pensamiento político. En este sentido la mirada debe desplazarse a la resistencia palestina y sus estrategias para confrontar la ocupación israelí y también a toda forma de disidencia interna»

¿Sabes si existe movimiento anarquista hoy en día en Israel? ¿Qué hacemos con la identidad judía desde el anarquismo? ¿Tenemos algo que decir en la actualidad?

Cuando hice la investigación había dos movimientos que me parecían muy interesantes e inspiradores en Israel: el de anarquistas contra el muro y la insumisión de los refusenikim. Y di con otros proyectos y con activistas que merecen mi más profunda admiración y respeto, por su disidencia a las políticas de Israel en los territorios ocupados y con los palestinos israelíes. No obstante, el componente a-estatal que venía rastreando finaliza con la declaración del Estado de Israel en 1948, por eso detuve ahí mi investigación. La filiación anarquista de los kibbutzim se abandonó, de hecho, mucho antes, en 1924, y la deriva del sionismo socialista o laborista en Palestina poco tenía que ver con el anarquismo. Cabía prolongar la investigación para rastrear cómo evolucionó el anarquismo yiddish a través de la comunidad migrante, fundamentalmente en Estados Unidos, pero también ahí, la asimilación terminó por deshacer ese entramado anarco-judío que tanta relevancia tuvo en las décadas anteriores. Es decir, el fenómeno de un anarquismo judío internacionalista no sionista podemos decir que en los años veinte ya había sido devorado por la historia, quedando reducido a los márgenes. La disidencia anarquista actual al Estado de Israel es muy posterior y tiene ya otras características.

No creo que el anarquismo como tal tenga que hacer o decir nada sobre la identidad judía, aunque sí es interesante extraer de ahí todos los aprendizajes posibles. De hecho, lo interesante es ver en qué medida las luchas emancipatorias actuales pueden actualizar y resignificar el anarquismo como tradición de pensamiento político. En este sentido la mirada debe desplazarse a la resistencia palestina y sus estrategias para confrontar la ocupación israelí y también a toda forma de disidencia interna.

Parte de la intención de la investigación fue invitar a la lucidez crítica. Anticipar las sombras del propio pensamiento es clave para no vernos atrapados en el barro de la historia. El genocidio que presenciamos hoy en Gaza lamentablemente no debería sorprender. Por mucho que trate de presentarse como un acto de represalia y una estrategia de reconfiguración política regional concuerda con el desarrollo de una concepción política que tiene más de cien años de historia, tiempo durante el cual ya hemos sido testigos de otros episodios congruentes con el actual como la nakba de 1948. Si queremos hacer un análisis más certero, debemos contar con ese marco histórico más amplio que incluye el germen teórico del desastre actual, pero también una miríada de voces críticas y disidentes que cabe rescatar para leer la actualidad desde otra perspectiva.

Anarquismo en el espejo judío, ha sido escrito por Yago Mellado López y editado por la Fundación Anselmo Lorenzo en 2017.