|

|

|

|

|

|

| Obra del

fallecido Julian Pacheco (Fotografía tomada durante la exposición del artista en Cuenca el 14 de marzo de 1998) |

Sumario:

Organo difusor de la

Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo.

Paseo Alberto Palacios nº 2, 28021 Madrid. Tel: 91-797 04 24.

Fax: 91-505 21 83.

Oferta de suscripción a todas las publicaciones |

Oferta especial para

los que deseen hacerse socios de la Fundación:

Los dos volúmenes de una de las más apasionantes biografías del siglo, Viviendo mi

vida, de Emma Goldman, con un 40% de descuento y libre de gastos de envío.

Con esta modalidad lo que pretendemos es ofrecer la posibilidad de que aquellos

compañeros que deseen ir recibiendo las publicaciones que vaya editando la FAL, las

tengan con puntualidad, sin perder ninguna de ellas porque se haya agotado la edición o

por cualquier otro motivo. Además se consiguen los libros de forma más económica.

Deseo recibir todas las publicaciones que vaya editando la Fundación Anselmo Lorenzo a

partir de la recepción de esta suscripción y que pagaré contra reembolso con un 35% de

descuento sobre su precio de venta al público y libre de gastos de envío.

Boletín de suscripción a todas las

publicaciones

Nombre y apellidos:

Calle

CP

Ciudad

Provincia

Teléfono

Fecha y firma:

LA ECOLOGÍA HUMANA EN EL ANARQUISMO IBÉRICO Eduard Masjuan Bracons |

Masjuan

Bracons, Eduard: La ecología humana en el anarquismo ibérico: urbanismo «orgánico» o

ecológico, neomalthusianismo y naturismo social (pr. Joan Martínez Alier),

Barcelona-Madrid, Icaria-Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2000

(Antrazyt, 155: Ecología), 504 págs.

Urbanismo alternativo y

ecologista

Un clásico sueño anarquista ha sido el de diseñar la ciudad ideal donde los hombres

pudieran convivir en plena armonía con la naturaleza, gozando de libertad, felicidad y

solidaridad. Hay una cierta tradición en la planificación de ciudades y escritos

utópicos que lo avalan. En este libro que ahora presentamos, Masjuan hace un profundo

estudio de las distintas tendencias urbanísticas que se dan entre 1854 y 1937.

En parte como consecuencia de la Revolución Industrial y del aumento demográfico, los

movimientos migratorios del campo a la ciudad comienzan a ser constantes. Las ciudades

empiezan a absorber una población para la que no están dotadas. Así se inician las

distintas aportaciones, ideas o proyectos de solución de unos problemas que principian a

llamar la atención: la densidad demográfica y las condiciones de vida de las grandes

urbes.

Como en cualquier otra actividad o aspecto de la vida, los grupos sociales tratan de

plasmar sus ideas para superar los conflictos e inconvenientes que se van presentando. La

burguesía intenta aprovechar una situación ideal (expansión económica y crecimiento de

población) para especular con el terreno que circunda las grandes ciudades (que están

aumentando desproporcionadamente) y con los campos limítrofes de los pueblos que las

circundan. Su propuesta es el crecimiento ilimitado de la ciudad, uniendo unas a otras a

través de una masificada urbanización sin solución de continuidad.

Frente a esta megalomanía de la macrociudad, los anarquistas, que están viendo y

sufriendo cómo viven hacinados en las chabolas de las periferias de las ciudades los

obreros que proceden del mundo rural, donde no disponen de las más mínimas condiciones

higiénicas, teniendo que invertir tiempo y dinero todos los días para poder desplazarse

de casa al trabajo y del trabajo a casa, proponen una ciudad a la medida del hombre. Los

pueblos han de ser proporcionados, con zonas arboladas, jardines, huertas y campos de

cultivo que abastezcan a la población. Una gran ciudad tiene necesidad de un gran

suministro de agua potable y de una considerable cantidad de energía para la industria y

los medios de transporte; además la higiene (las epidemias proliferan en la época) no es

tan adecuada como en el campo, y la contaminación parece inevitablemente unida a la urbe.

Aunque en la práctica prosperó la primera tendencia (la burguesía y los organismos

públicos tenían el poder y los medios para llevarla a cabo), la polémica sigue en

vigor: las macrociudades ahogan al hombre que se pasa media vida yendo de un lugar para

otro; la centralización de la producción energética, como es el caso de las centrales

nucleares, monopoliza gran parte del poder económico al que está sometido el ciudadano

de a pie, además de los desastres ecológicos que producen; los monocultivos, frente a la

diversidad agrícola que proponían los ecologistas, necesitan de insecticidas cada vez

más contaminantes para poder combatir las plagas y poder hacer prosperar las cosechas...

A lo largo de las páginas de esta primera parte del libro, que aborda el tema

urbanístico, el autor nos va mostrando cómo en cierta medida las ciudades son un reflejo

de los sistemas económicos que operan en ellas y cómo la arquitectura suele ser también

un reflejo de la opresión y tiranía que han sufrido y sufren los pueblos. Un magnífico

estudio que nos invita a reflexionar sobre las condiciones y el mundo en el que vivimos.

El neomaltusianismo

anarquista y el naturismo

A finales del siglo xviii comienza una gran polémica que todavía hoy está en vigor. Un

pionero del anarquismo, el inglés William Godwin (1756-1836), publica en 1793 el libro

Investigación acerca de la justicia política y su influencia sobre la virtud y la

felicidad general, donde considera que la propiedad privada y el Estado son los males

endémicos que impiden que los seres humanos puedan gozar de los frutos de la naturaleza.

En contestación, en 1798, Thomas Robert Malthus, pastor anglicano y economista inglés,

publica el libro Ensayo sobre el principio de la población, refutando las teorías de

Godwin. Malthus argumenta que mientras que la población crece de forma geométrica, los

alimentos aumentan aritméticamente: por este desfase nunca se podrá disponer de los

suficientes recursos para alimentar a toda la población. Para paliar el problema propone

como solución contener la demografía mediante la abstinencia sexual.

A principios de este siglo surge lo que se ha dado en llamar (quizás no muy

acertadamente) el neomaltusianismo anarquista. Las organizaciones sociales libertarias de

la época empiezan a difundir en la prensa anarquista métodos anticonceptivos para

controlar la natalidad y evitar las tan temidas enfermedades venéreas, que entonces eran

una plaga. Aunque ven que el principal problema para que todos lo seres humanos se puedan

alimentar está más en la organización social, como medida paliativa, e intuyendo un

problema que se avecina para la humanidad, ven necesario controlar el número de

nacimientos, pero sin la hipócrita opinión de los puritanos: se ha gozar de la

sexualidad sin tabúes y evitando los embarazos no deseados. Las persecuciones son

constantes. Los procesos contra los directores y articulistas de las revistas que difunden

estos métodos son habituales. La burguesía ve un problema grave que se restrinja el

número de nacimientos porque necesita de una mano de obra barata y abundante para

trabajar en las empresas y disponer de numerosos soldados en el ejército. Los

anarquistas, hartos de vivir en unas condiciones pésimas, proponen tener un número

adecuado de hijos a los que se les pueda dar una educación más idónea y una vida mejor.

Sin olvidar que debe existir una lucha constante contra la explotación de los

trabajadores y contra la militarización. Los adinerados podían librarse de la guerra de

Marruecos aportando una cantidad de dinero de la que no disponían los trabajadores,

mientras que estos morían en defensa de la patria de los ricos.

Otro argumento de gran peso era el de la emancipación de la mujer. Para un anarquista,

todos los seres humanos tienen los mismos derechos, sea hombre o mujer, y no es justo que

la madre esté atada a una prole numerosa que la esclavizaba y a la que no puede

proporcionar una vida adecuada. También las mujeres que se acababan prostituyendo solían

proceder de las familias numerosas de los trabajadores que carecían de medios para

sobrevivir.

No obstante, hay que tener en cuenta que no todas las tendencias anarquistas de entonces

compartían la misma opinión sobre el control de la natalidad. Las distintas posturas y

debates que se producen en el seno libertario son bien reflejadas en este estudio.

La organización eclesiástica, siempre fiel aliada del Poder, también se empieza a

preocupar por la difusión de los métodos anticonceptivos y del poder de convicción de

los neomaltusianos, al ver cómo cada vez más los nacimientos disminuyen. Severino Aznar,

el sociólogo conservador católico que estudia la demografía española, recibe cartas de

curas rurales con textos como este, alertando sobre el tema: «Las mujeres van a misa los

domingos; muchas hasta la novena, pero no tienen hijos.» Lo que de alguna manera hace

suponer que los métodos y prácticas neomaltusianas llegaban a una población que

oficialmente (católicos) no compartía la ideología libertaria que las daba a conocer a

través de sus publicaciones. Pero la hipocresía sale a relucir, con datos fehacientes,

cuando el autor hace notar el escaso número de hijos (en algunos casos ninguno) de las

autoridades pronatalistas que premian a las familias obreras con más de doce hijos, como

medida para incentivar, según ellos, el cada vez más escaso número de

nacimientos. También se puede apreciar por el índice de natalidad en los barrios ricos

(muy bajo) frente al más alto de las zonas menos favorecidas.

Si en el aspecto urbanista el autor se ciñe mucho a España y especialmente a Barcelona y

Cataluña, al abordar el neomaltusianismo, Masjuan analiza la influencia que tuvo en

América Latina. Exiliados políticos o emigrantes económicos, los anarquistas españoles

difundieron su pensamiento en aquellos países por donde pasaron o vivieron. El

investigador no solo ha tenido que consultar muchos libros, revistas y periódicos que

eran difíciles de encontrar por el tiempo transcurrido desde su publicación y por los

avatares de la historia de este país, sino que ha tenido que recorrer archivos y

bibliotecas de Holanda, Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba. El esfuerzo le ha merecido la

pena. El trabajo es magnífico. Digno de agradecer que nos avale con numerosos documentos

que demuestran que las organizaciones anarquistas fueron pioneras en teorías y prácticas

ecologistas, naturistas, higienistas, antimilitaristas... y que se han ido incorporando al

acervo cultural contemporáneo, pese a que muchos lo tratan de olvidar, ocultar o ignorar.

Contra el olvido

Hay una crítica, en algunos casos muy honesta y razonada (en otros es un ataque) en el

sentido de que vivimos del pasado, de nuestra historia: damos conferencias sobre las

consecuciones de la Revolu- ción española, publicamos libros sobre naturismo de

principios de siglo, etcétera. Ciertamente, nos recuerda Eduard que «el pasado se suele

ver a la luz del presente» y tenemos que remontarnos a nuestras raíces, que florecieron

durante décadas y fueron drásticamente atacadas y arrasadas por las armas fascistas

durante la Guerra Civil porque con la razón no pudieron combatirlas. Si el autoritarismo

no se hubiera impuesto por la fuerza, la filosofía libertaria posiblemente hubiera sido

mejor conocida. De este libro en concreto que ahora presentamos podemos decir que analiza

un tema que hoy preocupa profundamente a la humanidad (en el último siglo la población

mundial ha aumentado

de 1.500 a 6.000 millones de seres humanos) y que los grupos anarquistas de hace casi un

siglo supieron vislumbrar y empezaron a buscar y aportar soluciones. Pese a todo, tenemos

que recordar que muchas de las actitudes y prácticas sociales no surgen por arte de

magia, y que los pioneros de su práctica y difusión en la península Ibérica fueron los

grupos ácratas de finales del pasado siglo y principios de este (como muy bien documenta

el autor y hemos resaltado más arriba). De alguna manera la filosofía anarquista va

impreg- nando a toda la sociedad. Sin embargo, el anarquismo en la actualidad se encuentra

en una encrucijada (en realidad no sé si siempre lo ha estado) y es cierto que en muchos

aspectos los colectivos libertarios no están sabiendo dar solución a una serie de

conflictos y problemas sociales contemporáneos como lo supieron hacer las organizaciones

anarquistas en épocas anteriores.

Recordando lo que nos dice Martínez Alier en el prólogo, que este estudio no se olvide y

oculte por el pacto de silencio del Poder. De su lectura podemos aprender mucho. Nosotros

estamos contra el olvido.

Manuel Carlos García

EL ANARQUISMO EN CUBA Frank Fernández |

Fernández, Frank, El

anarquismo en Cuba (prefacio de Lily Litvak, prólogo de Francisco Olaya Morales), Madrid,

Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2000 (Cuadernos Libertarios, 6)

Durante largos años recibimos en la AIP de Vitoria

Guángara Libertaria, en la que asiduamente escribía Frank Fernández, más tarde, cuando

el compañero nos pidió información para un libro (La Sangre de Santa Águeda, Miami,

Universal, 1994), el amigo Juan Gómez Perín se la envió y durante un tiempo mantuvimos

con los compañeros cubanos cordial relación. No es de extrañar que, llegado a nuestras

manos El anarquismo en Cuba, editado este mismo año por la FAL, lo hayamos

leído con avaricia.

El libro llena y al mismo tiempo sabe a poco. Llena si lo comparamos con lo que podríamos

considerar su antecedente (Cuba, the anarchists of liberty, Sidney, Monty Miller,

1987), pero al mismo tiempo nos domina la sensación de que hay más cosas que contar. No

obstante sería clamorosa injusticia emplear términos como desencanto, decepción, sabor

agridulce, ¿de cuántos países americanos se ha escrito una monografía semejante? De

ninguno. Ese poquito de desencanto nace del convencimiento de que Fernández tiene

conocimientos y capacidad suficientes para redactar un libro de más envergadura sobre el

anarquismo cubano. Justo es que nos preguntemos: ¿Por qué no lo ha hecho?

La clave, creo, de todo este asunto reside en la imperiosa necesidad sentida por el

compañero, al que intuyo voz de todos los anarquistas cubanos muertos y vivos, de

protestar contra la desvergüenza del anarquismo organizado del mundo que durante muchos

años los ha tenido marginados (casi como leprosos) simplemente por haber aplicado la

lógica anarquista: enfrentarse a la dictadura de Fidel Castro. Como Castro formaba parte

de la órbita soviética, alardeaba de antiamericanismo y la izquierda europea, tan divina

como cínica, había acordado (mintiendo bellacamente para justificar la dictadura del

barbudo) que Cuba era Sierra Leona, Bolivia o cualquier otro país tercermundista,

elogiar, defender sin ambigüedades la Cuba comunista fue imprescindible para contar

con pedigrí de buen izquierdista.

Ahora bien, que las citadas divinidades comulgaran con el castrismo, de ninguna manera

justifica que el anarquismo mundial hiciera lo mismo. Un entusiasmo parecido se dio en

1920 hacia la Revolución rusa, pero se supo, y pronto, rectificar; con Fidel parece que

el error ha pervivido. El caso es que los anarquistas cubanos por arte de birlibirloque

han sido poco menos que identificados con la CIA y eso, además de doler inmensamente a

los afectados, es una canallada.

Lógico por tanto que Frank Fernández se haya estirado en mostrar la incoherencia del

anarquismo mundial de los últimos treinta años, y haya dejado en segundo lugar el relato

del anarquismo cubano de años anteriores. Entonces el libro se convierte en una defensa

(justa, necesaria, imprescindible) de las posturas de los compañeros cubanos más

recientes y queda en la penumbra la historia propiamente dicha del anarquismo cubano. Se

tocan bien los asuntos de las relaciones con el independentismo, se exponen bien las ideas

de Esteve y los movimientos de los tabaqueros de Florida, pero en conjunto los sesenta

primeros años del siglo corren acelerados. La iniquidad del castrismo, además de

apoderarse de Cuba, se ha apoderado del libro de Frank Fernández. Si somos críticos en

esto, no menos tendríamos que serlo con el exilio español y su aún mayor fijación

contra Franco. Para un anarquista el anticastrismo no debería ser menos comprensible que

el antifranquismo.

Se echa de menos un estudio más detallado de la prensa cubana, del devenir de sus

congresos obreros, de las intensas relaciones con el anarquismo español, de las

actividades de Baella, Domingo Germinal, Adrián del Valle, González Sola, Fidel Miró,

Paulino Díez, San Vicente, Abelardo Saavedra y decenas más que vivieron entre España y

Cuba como si del mismo país se tratara.

Yo como tengo claro que el anarquismo está muy por encima del antifascismo y del

anticapitalismo y que, de querer ser hoy anarquista en Cuba, el dictador Castro me

tendría en una prisión como contrarrevolucionario, justifico la ardorosa defensa de

Frank Fernández, coincido en su denuncia del anarquismo europeo y del castrismo, y le

animo, una vez cumplida la honrosa y previa tarea de lavar el honor de los anarquistas

cubanos agobiados por la dictadura cubana, a escribir la definitiva gran historia del

anarquismo cubano, para lo que nadie está más capacitado que él. Soy de los que espero

ese libro, porque el recién leído me ha abierto el apetito.

Miguel Íñiguez

La Eterna vigencia de durruti |

Buenaventura Durruti, anarquista, un filme de

Jean Louis Comolli, con Albert Boadella y El Joglars, romancero de Chicho Ferlosio. Sitema

VHS. Duración 1 h. 47 minutos.

El valor de toda obra de arte debe medirse por su capacidad de captar y transmitir lo

esencial. Esto es precisamente lo que ha logrado el equipo realizador del filme sobre

Durruti: ofrecernos una síntesis cohesiva de la biografía personal e histórica del gran

anarquista español. Gracias al criterio selectivo seguido por Jean Louis Comolli y sus

colaboradores en el orden temático y secuencial y a la labor asesora de Abel Paz, la

cinta no contiene nada superfluo ni excluye nada de lo que el espectador necesita saber

para hacerse una idea idónea de lo que el héroe libertario era y representaba.

Otro de los méritos del vídeo consiste, a mi juicio, en el intento de reconstruir la

figura de Durruti desde la óptica de una época que ha perdido la memoria histórica,

desprecia todo lo profundo y vive bajo el imperio burgués y embrutecedor del culto a lo

meramente efímero y banal. La inseguridad que se apodera de Albert Boadella y Els Joglars

a la hora de representar las diversas escenas de la obra no es sólo el problema

profesional de un cuadro de actores, sino que refleja la alienación de un estadio

histórico que ha perdido todo contacto con lo heroico y universal. Pero si de un lado nos

duele la incomprensión, el silencio y el olvido surgidos en torno a Durruti, Francisco

Ascaso o García Oliver como arquetipos superlativos de lo que fue el movimiento

libertario español de la primera mitad del siglo xx, del otro nos permite,

paradójicamente, adquirir una conciencia más honda y radical de su grandeza militante y

humana.

A ello contribuyen, de manera notable, los romances compuestos e interpretados por Chicho

Ferlosio con el inimitable carisma de su voz y de su presencia física. Al verle en la

pantalla de este vídeo he tenido que recordar necesariamente la inolvidable velada que

hace unos dos años pasamos con José Luis Balbín y otros amigos en no sé qué

restaurante de Madrid, después de una también inolvidable actuación suya en Bellas

Artes.

El modus operandi del documental está basado en el efecto de distanciamiento

(Verfremdungseffekt) brechtiano, cuya finalidad era la de desenmascarar la falaz ilusión

mágica del teatro convencional burgués para ubicarse en el ámbito de la cruda realidad

social. Pero la propia dialéctica del personaje que los actores tienen que representar

les obliga, una y otra vez, a interrumpir sus diálogos y monólogos dubitativos para

entregarse totalmente a la escenificación épica y sublime que la figura de Durruti

exige. No son los actores quienes se imponen a Durruti, sino que, a la inversa, es su

personalidad excepcional que triunfa sobre ellos. Eso es también lo que el espectador

desea y espera: la presencia directa e ininterrumpida de Durruti.

Parafraseando a Max Horkheimer podríamos decir que Durruti es la nostalgia de lo

completamente distinto; de ahí que todo intento de problematizar o desublimar su

dimensión histórica y humana esté condenado de antemano al fracaso. Yo creo que tanto

Comolli como Boadella y sus colaboradores eran plenamente conscientes de ello, y que todas

sus vacilaciones e interrogantes no son más que una maniobra técnica de diversión para

resaltar todavía más lo que Durruti fue.

Precisamente porque la sociedad de consumo significa el triunfo de lo pequeñoburgués por

antonomasia, la personalidad de Durruti se convierte, por sí sola, en una

acusación muda e implícita de lo que el hombre actual es: un «esclavo sublimado»

(Marcuse) de la llamada sociedad del bienestar o de la abundancia, y en la mayoría de los

países, ni siquiera eso, sino pura humillación y miseria permanente.

Quienes negando a Sócrates y Platón confunden el éxito y la demagogia con la

verdad pueden naturalmente permitirse el lujo de afirmar que los valores que Durruti

encarnaba han pasado definitivamente al museo de la historia. Pero la situación agónica

en que se encuentra el mundo es la prueba más rotunda de que la lucha sostenida por

Durruti y sus compañeros contra la impostura del poder sigue siendo tan actual como

lo fue entonces. La figura del gran héroe revolucionario es tan inmortal y eterna como la

de Don Quijote y sobrevivirá por ello, una y otra vez, a los lavados de cerebro y a los

procesos de manipulación de la razón instrumental. El filme que estamos comentando es la

mejor prueba de ello.

Los amos del mundo lo tienen todo, pero no héroes como Durruti. De ahí su odio hacia él

y hacia el movimiento revolucionario en general. Es el odio siempre renovado de lo

inferior a lo superior, de la pusilanimidad a la grandeza, de lo vil a lo noble, de lo

mediocre a lo excepcional. Las fuerzas que hoy administran el planeta, sea en nombre de la

derecha clásica o de la pseudoizquierda vendida al sistema, carecen de auténticos

héroes, y lo que por tal pasa no son más que tristes productos de quita y pon fabricados

por los profesionales de la imagen y de la public ralations al servicio del statu quo. Y

ellos son los primeros en saberlo, lo que explica su neurótica obsesión por erradicar de

la conciencia colectiva a figuras históricas como la de Durruti.

Esta es, a la postre,nuestra ventaja sobre los demás movimientos: la de tener héroes de

verdad, y no engendros propagandísticos como los que confeccionan actualmente las

agencias de publicidad capitalistas o como las que improvisó el aparato agit-prop

comunista durante la guerra civil con figuras tan siniestras como Líster o la Ibárruri.

Pero no se trata solamente de recordar y admirar pasivamente a Durruti, de evocarlo de

manera abstracta e impersonal, sino de hacerlo carne de nuestra propia carne y de intentar

proseguir la obra que él y sus compañeros pusieron en marcha. Y el primer paso en esa

dirección no puede ser otro que el de avergonzarnos de no ser como ellos. Sólo a partir

de esta toma de conciencia personal -esto es, de humildad- estaremos en condiciones de ser

fieles a su ejemplo humano y militante. Por lo demás, pienso que el sentimiento de

vergüenza no es el peor punto de partida para luchar por un mundo más justo; es, al

contrario, la respuesta que exige un mundo dominado por el cinismo y la condición previa

para poner en pie una ética revolucionaria digna de este nombre.

Heleno Saña

críticas y respuestas a Anarquismo básico |

Hemos recibido dos correos electrónicos de autores o

autoras desconocidas (al menos no figuraban sus nombres) con críticas al libro Anarquismo

básico, que publicó la Fundación el pasado año. Abiertos

siempre a las críticas, o a reconocer posibles errores, hemos procedido a contestar, pero

resulta que las direcciones electrónicas desde donde nos llegaron: llibert@catbbs.org y

acrata@catbbs.org no reciben la contestación que queremos hacer llegar; lo hemos

intentado en reiteradas ocasiones, pero nos devuelven el mensaje. Nos parece un poco raro,

pero estas novedades electrónicas a veces juegan malas pasadas. No obstante, también es

extraño que ambas direcciones sean incorrectas o inexistente, o que no reciban los

mensajes que se les envía. Ante la imposibilidad de hacerles llegar la respuesta y como

no queremos ocultar (como hace otro tipo de prensa) las críticas, porque estas suelen

ayudarnos a avanzar, y como además han sido (entendemos nosotros) bastante radicales y

acusatorias, damos a conocer textualmente las frases más significativas de ambos correos

electrónicos y la contestación por nuestra parte en estas páginas. Lo hacemos en

bloque porque los dos autores o autoras emplean similares argumentos. Tenemos la esperanza

de que quizás les llegue a sus manos este boletín y puedan conocer la respuesta a sus

sentencias sobre el libro criticado:

Anarquismo básico.

Crítica: El libro está lleno de tópicos anarquistas, vistos de manera rígida:

Respuesta: Sería bueno concretar cuáles. ¿Tal vez que los anarquistas desean la

abolición del Estado?

Crítica: El tema del nacionalismo está visto en Anarquismo básico desde la óptica

de periódicos españolistas y de derechas como La Razón, El Mundo, Las Provincias (de

talante fascista)...

Respuesta: Falso. En concreto, «El ejemplo del idioma», está sacado de las ideas

del sociólogo francés, Pierre Bourdieu, en su análisis del proceso de extensión,

dominio e inculcación del francés, (en su origen el dialecto de la clase culta

parisina), por el territorio de lo que hoy es llamado Francia. Bourdieu niega en

último extremo que exista un idioma nacional natural. El mismo liber@catbbs.org reconoce

en su carta que cualquier idioma no es más que la suma de dialectos distintos. Los habrá

más o menos extendidos. ¿Pero se debe por eso dar más importancia a uno sobre otro?

En segundo lugar el artículo sobre nacionalismo de Anarquismo básico no es cierto

que defienda una doctrina oficial de la CNT o del anarquismo sino que pone sobre el

tapete las ideas más importantes que hay en la actualidad debatiéndose sobre temas de

identidad y grupo étnico. Los conceptos de identidad, identificación, etnicidad, poder

de definición, construcción de identidades desde el Estado, mayorías y minorías, etc.,

están esbozados en el artículo del nacionalismo, desde las perspectivas de científicos

sociales como Eriksen, Cohen, Epstein, Jenkins, Handelman, Andersson, Barth, Berger,

Luckman y otros , nada sospechosos de anarquismo. Estos personajes desarrollaron durante

la segunda mitad del siglo XX un debate en torno a qué es un grupo étnico, cuáles son

sus límites, qué cosas lo definen, quién los construye, cómo aparece la distinción

del Nosotros/Ellos, etc. Nos hemos limitado a esbozar muy básicamente algunas ideas y

conceptos que dan juego al debate. Al parecer también indignan.

Crítica: Atacáis todo lo que suene a catalán. Defendéis la cultura española,

estandarte del fascismo:

Respuestas: Eso es mentira. Defendemos la pluralidad cultural. Por lo tanto somos

partidarios de que los catalanes, si se definen como los individuos que ocupan Valencia,

Baleares, Cataluña, Valle de Arán, franja aragonesa, sur de Francia y algún otro lugar,

se federen, unan, separen, escindan, confederen y organicen como les dé la gana.

¡Faltaría más! Pero somos radicalmente enemigos de la creación de un Estado catalán

lo mismo que somos enemigos del Estado español. Defendemos el derecho de toda la gente a

hablar sus lenguas maternas, a emplear sus culturas y a no ser discriminados por ello en

ningún caso, sean catalanes, bereberes o daneses, allí donde estén. Es eso lo que

decimos en el artículo. Y lo mismo que es lícito preguntarse si existe España, o quién

la ha inventado -que también lo decimos (ver p. 59)-, es lícito cuestionar la idea de

Cataluña o de lo que sea. Más aún en unos tiempos en los que están a la vista los

devastadores efectos de los nacionalismos burgueses en Europa. La alternativa

libertaria a estos nacionalismos está muy clara en la teoría: la Confederación de

Comunas Ibéricas y el Municipio Libre, y fue llevada a la práctica durante la

revolución de 1936. Jamás Cataluña y Aragón dispusieron de mayor autonomía respecto

el Estado

central español, que bajo el dominio libertario.

Crítica: El catalán es un idioma más cohesionado que el español. Montones de

lingüistas afirman que el catalán es un idioma.

Respuesta: Cierto. ¿Y qué? El artículo de Anarquismo Básico no dice que

el catalán no sea un idioma, sino que el catalán -como idioma homogéneo- no existe más

que en la imaginación de los tecnócratas de la Generalitat. Y que para homogeneizar

todos los dialectos catalanes, están metiendo a tornillo a toda la población el catalán

normalizado. Ningún idioma es homogéneo. Nada tiene que ver el castellano de un chicano

afincado en California, con el de un argentino o un andaluz. También difieren sus

costumbres, ritmos de vida, etc. En cuanto al catalán, más que fiarnos de los que digan

los lingüistas, que suelen trabajar para el Estado, habría que ver más qué es lo que

dicen y quieren los pueblos. ¿O es que tiene que haber un ente superior, administrativo,

político o científico, que imponga la identidad?

Crítica: Me hacéis pensar en el Stalin de sus mejores años.

Respuesta: Sin duda por desconocimiento y carencias teóricas. Stalin definió que

para que un pueblo pudiese ser considerado como una nación, debía cumplir una serie de

requisitos: un idioma común, un mercado unificado, un territorio propio, y un proceso

histórico colectivo. Sería tarea del partido el determinar quién poseía esas

cualidades y quién no. Esta propuesta de Stalin provino de la necesidad de dominar el

imperio que manejaba, y que incluía a un conglomerado multicultural prodigioso. Nosotros

estamos en contra del planteamiento bolchevique, porque cualquier propuesta tendente a

limitar o definir desde arriba la identidad de un pueblo debe ser combatida. Por el

contrario, el planteamiento estalinista le viene al pelo a muchas ideologías

nacionalistas.

Crítica: Defender la cultura catalana (en peligro de extinción) es una de las

tareas más nobles.

Respuesta: Completamente de acuerdo. Pero un anarquista deber ir siempre un poco

más lejos. ¿Qué clase de cultura sedefiende? ¿Quién la define? ¿Cuáles son sus

rasgos? ¿A quiénes interesa? Porque no es lo mismo decir "varón, blanco, adulto,

catalán, industrial, rico" que "menor, mujer, catalana, gitana, ama de casa,

pobre". Cuando defendemos algo los anarquistas, debe ser algo muy nuestro. No existe

'La Verdad' ni 'La Cultura', sino nuestra cultura: algo dinámico, que cambia. Dejemos el

nacionalismo burgués a los nacionalistas. De la misma forma que es noble defender

cualquier cultura en peligro, también lo es la defensa de los ideales -más en peligro si

cabe- ácratas: universales y generosos por encima de raza, clase, sexo y edad, pero

también impulsadores de lo particular, lo pequeño y lo diverso a no importa qué nivel.

Si tenemos que identificarnos con alguien en este tema, lo hacemos con Bakunin, un gran

patriota de todos los pueblos y naciones oprimidas.

Crítica: Vuestro falso internacionalismo me da náuseas.

Respuesta: Pues toma primperán. O ayuna un poco. Vete además a que te hagan un

estudio digestivo.

Crítica: Sois unos ignorantes.

Respuesta: Sí. Hay muchas cosas que ignoramos. Pero al menos sabemos poner bien el

remite de las cartas para que otra gente más ilustrada como vosotros pueda ponernos

verde. Contactad de nuevo. Mandadnos vuestros argumentos y veremos la posibilidad de

incluirlos en una presunta próxima edición de Anarquismo básico. Fue concebido como un

proyecto colectivo y queremos que siga siéndolo.

Crítica: La anarquía sólo llegará con cultura

Respuesta: Así es.

La Fundación Anselmo Lorenzo

Suplemento del catalogo 2000 |

PUBLICACIONES

DE LA FUNDACIÓN ANSELMO LORENZO

169 * El anarquismo en Cuba, Frank Fernández; prefacio de Lily Litvak; prólogo de

Francisco Olaya Morales. Madrid, 2000 (Cuadernos Libertarios, 6).- 142 págs. Precio:

1.500 ptas.

141 * La ecología humana en el anarquismo ibérico: urbanismo «orgánico» o ecológico,

neomalthusianismo y naturismo social, Eduard Masjuan; prólogo de Joan Martínez Alier.

Madrid, 2000.- 504 págs. Precio: 3.100 ptas.

VÍDEO

230 * Buenaventura Durruti, anarquista, un filme de Jean Louis Comolli; con Albert

Boadella y Els Joglars; romancero de Chicho Ferlosio; asesor histórico Abel Paz. Sistema

VHS (PAL). 107 minutos de duración. Precio: 2.000 ptas.

OTROS LIBROS EN DISTRIBUCIÓN SOBRE FILOSOFÍA, AUTORES O EDITORIALES ANARQUISTAS.

170 * Al pie del muro (1942-1954), Abel Paz. Barcelona: Tot, 2000 (2.ª ed.).- 417 págs.

Precio: 2.200 ptas.

209 * La alternativa libertaria: (Catalunya 1976-1979), Joan Zambrana. Badalona: CEDAL,

2000.- 224 págs. Precio: 1.950 ptas.

177 * Anarcosindicalismo: (teoría y práctica), Rudolf Rocker; prólogo de José Costa

Font (2.ª ed.), Barcelona: Picazo, 1978 (Nueva Senda, 3).- 180 págs. Precio: 900 ptas.

180 * Las aventuras de Nono, Juan Grave; prólogo de Carlos Díaz; traducción de Anselmo

Lorenzo. Madrid: MCA, 2000 (Arlequín, 2).- 166 págs. Precio: 1.500 ptas.

178 * Aves de paso: relatos y cuentos del exilio, Fernando Ferrer Quesada; prólogo de F.

Cardona Pons. Mahón: Ferran Ferrer i Quesada, 1988. 157 págs. Precio: 800 ptas.

206 * La Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, Buenaventura Delgado (2.ª ed.). Barcelona:

CEAC, 1982.- 245 págs. Precio: 1.200 ptas.

196 * Homenaje a Cataluña, George Orwell. Barcelona: Virus, 2000.- 269 págs. Precio:

2.000 ptas.

190 * El irresponsable, Pedro García Olivo. Sevilla: Las Siete Entidades, 2000.- 94

págs. Precio: 900 ptas.

199 * Por una alternativa libertaria y global, Mikel Orrantia «Tar». Madrid: Zero, 1978

(Lee y discute, 89).- 190 págs. Precio: 800 ptas.

200 * Sindicalismo español en la encrucijada, José Borrás. Barcelona: Picazo, 1977

(Nueva Senda, 2).- 287 págs. Precio: 800 ptas.

198 * Viaje a la aldea del crimen: (documental de Casas Viejas), Ramón J. Sender;

introducción de José María Salguero Rodríguez. Madrid: Vosa, 2000.- 199 págs. Precio:

1.800 ptas.

MÚSICA CD Y CINTAS DE VÍDEO

204 * Ruido anticapitalista. Alerta antifascista, Sin Dios. Madrid, Difusión Liberaria La

Idea, 1998. Precio: 1.000 ptas.

202 * Sin Dios ...más de diez años de autogestión, Madrid: Sindicato de Espectáculos y

Artes Gráficas de CNT, 2000. Sistema VHS (PAL). 55 minutos. Precio: 1.000 ptas. (por ser

una edición especial, no tiene descuentos).

Boletines de inscripción y pedido. |

La FUNDACIÓN ANSELMO

LORENZO es un centro de estudios libertarios cuyo quehacer consiste en reunir

documentación sobre el Movimiento Libertario y difundir las ideas anarquistas por todos

los medios a su alcance.

Al ser una entidad independiente de organismos oficiales, la Fundación se financia

autónomamente, por lo cual busca colaboración de personas afines.

Con la inscripción, La Fundación Anselmo Lorenzo ofrece:

1. Una publicación de las incluidas en nuestro catálogo, siempre que no supere las 2.000

ptas.

2. Una reducción del 20% en el precio de los libros del catálogo y demás obras editadas

por la Fundación en cualquier tipo de soporte.

3. Recibir el boletín interno (B.I.C.E.L) con la información sobre las actividades

realizadas.

Oferta especial para quien desee hacerse socio de la Fundación:

Los dos volúmenes de una de las más apasionantes biografías del siglo, Viviendo mi

vida, de Emma Goldman, con un 40% de descuento y libre de gastos de envío.

Rellenar los siguientes datos

Nombre y apellidos

Domicilio

C.P. Población Provincia País

Teléfono Profesión

Cuota anual 6.000 ptas.

Cuota de apoyo ptas. (especificar la cantidad que se desee, superior a 6.000 ptas.)

Orden de pago para la entidad bancaria.

Banco/Caja

Núm. de c/c o libreta Sucursal núm. Entidad DC

Dirección C.P. Población

Les ruego paguen los recibos que presente a mi nombre la Fundación Anselmo Lorenzo, con

sede en Paseo de Alberto Palacios, 2, 28021 Madrid.

Nombre y apellidos

Domicilio C.P. Población

Firma:

Núm. de ejemplares Título

Precio unidad Importe

Para poder efectuar el descuento, indicar:

Miembro de la fundación a través del boletín de inscripción: 20% Descuento

Colectivos libertarios (sindicatos, ateneos, asociaciones): 30% Descuento

Librerías: 30% Descuento

Importante: los pedidos se envían contra reembolso

Total (Suma-descuento)

Gastos de envío

(Si el total, una vez efectuado el oportuno descuento, es igual o

superior a 10.000 ptas. la Fundación cubre los gastos de envío)

Total a pagar (Total + gastos de envío)

dirección del envío (Indicar con letra clara)

Nombre y apellidos

C/ Teléfono

Código Postal Ciudad País

UNA DONACIÓN MÁS PARA ENRIQUECER EL YA IMPORTANTE FONDO DE LA F.A.L. |

Los

compañeros de CNT de Valencia, Vicente Vilanova y Enrique Patiño, nos trajeron desde

Valencia el día nueve de Junio de 2000 una furgoneta llena de buenas

sorpresas,

en total traían treinta y cuatro (34) cajas, la mayoría de gran tamaño, sobre todo un

gran arcón de transporte, que

correspondían a

las donaciones de la F. Local de Montpellier, y del compañero francés Gérard Cañizar.

de la F. L. De Montpellier venían libros, folletos, revistas, carteles, etc. Entre estos

llegaban algunas ediciones que no teníamos en la F.A.L. y que por su importancia hemos de

reseñar, como son: L'homme et la Terre (1) (7 tomos edición 1905), de está edición

haría la traducción el compañero Anselmo Lorenzo para la Escuela Moderna en 1905. La

geografie universelle (14 tomos, 1884), La Terre (1 tomo, 1868), Elisée Reclus. La

conquête du pain, de P. Kropotkine, con prefacio de Elisée Reclus, edicion de 1902.

Journal de la jeunesse (1873), Portraits de xixe siécle (1894), de Leon Gautier. Todas

estas obras, en francés, como buena parte del material donado.

Y del compañero Gérard Cañizar, publicaciones periódicas, carteles, cartas, etc. Esto

es una pequeña muestra de lo poco que hemos visto.

Nos alegra recibir donación de material, sobre todo cuando es en su mayor parte

libertaria (2) y como en este caso bastante de ella nueva para la F.A.L., o con muy pocos

ejemplares en el fondo existente en la Fundación.

Agradecemos a los donantes por decidir que sus fondos vengan a la F.A.L. y a los

compañeros Vicente y Patiño por traérnoslo.

Florentino Martín

(1) Esta obra estuvimos a punto de adquirirla a buen precio en la última feria del libro

antiguo y de ocasión de Madrid, durante el mes de Mayo, pero al faltarle un tomo no la

compramos.

(2) Esto lo queremos hacer llegar a los posibles donantes, pues nos evita mucho trabajo de

selección, y ocupación de espacio físico, pues de trabajo estamos sobrados, y de

espacio nos empieza a faltar.

Breves |

Las mil caras del mimo, Javier de Torres,

Madrid, Fundamentos, 1999 (Arte, 122. Teoría Teatral).

Esta obra del compañero Javier de Torres surge de la necesidad de una referencia escrita

que contemple la evolución de un arte que apenas ha sido tratado por los teóricos y que,

sin embargo, ha condicionado desde el principio el mundo del espectáculo, tanto en el

teatro como en el cine. Su conocimiento del tema no es solo teórico; Javier ha recorrido

muchas ciudades para expresar el arte del mimo, con gran emoción para los amantes de la

libertad y de la comunicación.

Estamos realizando un estudio sobre el naturismo libertario. Como la mayor parte de referencias al mismo han sido destruidas, agradeceríamos testimonios, documentación, fotografías u otro material que ayudara a enriquecer la investigación. Podéis ponero en contacto con Josep María Reselló, Carrer del Vint-i-sis de Gener, 42 - 4 t, 08014 Barcelona.

Centro Ascaso-Durruti

Llamada para una suscripción

El Centro Ascaso-Durruti se hizo entorno a la donación de Abel Paz de su biblioteca

personal y de sus archivos a un grupo de libertarios de Montpellier.

El objetivo del Centro es la difusión bajo todas las formas de cultura libertaria y el

deseo de llegar a ser un lugar de referencia sobre la Revolución española (la mayoría

de los libros legados por Abel tratan de ese tema), teniendo en cuenta los pormenores,

cómo se desencadenó, sus efectos sobre el pasado, el presente y el futuro, sus

lecciones... Amplio es el programa. Des- pués de tres años de actividad (debates,

proyecciones de cintas de vídeo, noches temáticas...) estamos obligados a dejar este

local.

Para asegurar la perennidad del Centro, pensamos adquirir un local de forma colectiva, no

muy caro; no faltan brazos que nos puedan ayudar, asegurar los cimientos del Centro.

Hacemos una llamada a una suscripción para poder seguir desarrollando el trabajo ya

iniciado y para poder perpetuar un lugar donde se encuentren, debatan y crucen libertarios

de todo el mundo. Es nuestro deseo consolidar la biblioteca y los archivos de Abel Paz.

Contamos contigo para apoyar y difundir en tu entorno esta llamada.

Cheques a la orden del CAD, suscripción compra, CCP 4 911 50 E MON Centre Ascaso -

Durruti 25, rue Xavier Dezeuze 34070 Montpellier (Francia)

Tel. y fax: 04 67 58 83 03

E-mail: ascaso.durruti@libertysurf.fr

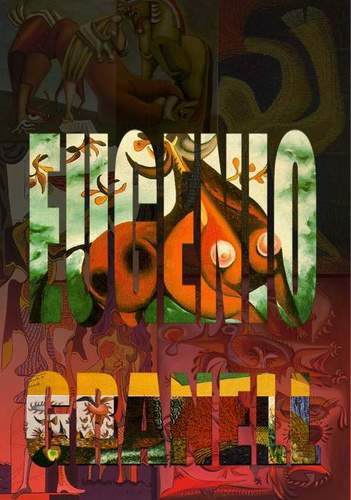

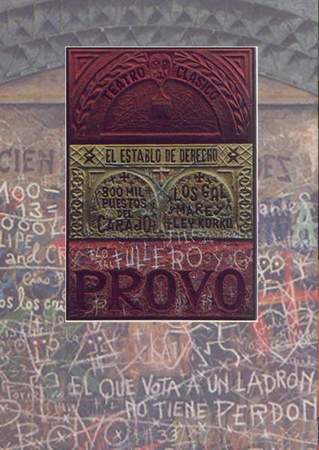

EUGENIO GRANELL El surrealismo: «el más irreductible oponente de toda claudicación artística» |

Lily Litvak está por España. Cuando viene agiliza y

dinamiza todo cuanto duerme. La vida es energía, hay que moverse. Nos llama a la

Fundación entusiasmada: «Hay tanto arte a vuestro alrededor y parece que no os dais

cuenta.» Por donde pasa parece que es como un terremoto. «Manuel Carlos, he estado con

Eugenio Granell en su casa. Le he conocido a través de un amigo. ¿No le conocen? Hay que

hacerle una entrevista». Lily siempre habla con pasión y emoción. Le manifiesto mis

dudas, me suena el nombre de Granell pero no sé exactamente quién es. «Da lo mismo.

Tienen que conocerle. Según entras en su casa tiene un gran cartel de la CNT de la época

de la guerra.» Cuando Lily llama, el tema tiene interés, merece la pena. Hay que

buscarse la vida. Una entrevista grabada en casete no es suficiente; Granell es pintor y

hay que recoger imágenes. Hay que buscar una buena cámara que grave con calidad. Empiezo

a mover los hilos. Pablo Nacarino es el primero que se me ocurre. Él es del mundo del

cine y es un hombre práctico. Miguel Herberg para que haga unas fotografías; la

instantánea es su mundo. Telefoneo: «¡Oye, Lily! Todo está preparado. Tenemos

cámaras; son los chicos de Televallekas. El jueves 29 (es el mes de junio) tenemos que

hacerle la entrevista a Granell. Ve preparando las preguntas.»

Eugenio, su compañera Amparo y su hija Natalia (que casualmente está de paso) nos acogen

con amabilidad en su casa de Madrid. Invadimos el salón y empezamos a preparar todo.

Sorpresas y emociones de ver tantos cuadros (no hay espacio libre en las paredes) que lo

ocupan todo. ¡Qué cosas tan bonitas! Estamos rodeados de arte y sabiduría. Cientos de

libros ocupan los anaqueles de pasillos y salas.

A Eugenio, según nos presentamos, le decimos que somos de la Fundación Anselmo Lorenzo y

de la CNT. Le agrada la noticia. Empieza a contarnos que un hombre muy importante de la

CNT le salvó la vida. «¿Cómo se llamaba?», se pregunta en voz alta. «Era del

círculo de Durruti.» Le empezamos a dar nombres. No acertamos. Su

| El maestro Eugenio Granell

durante la entrevista realizada en junio de 2000 Foto: M. Herberg |

compañera Amparo, que tiene muy buena memoria, nos lo

adelanta: «Jover te salvó la vida.» Eugenio se suelta: «Durante la Guerra Civil yo era

del POUM, muy conocido por denunciar las maniobras estalinistas. Estaba amenazado de

muerte. Durante los sucesos de mayo del 37 algunos compañeros ya habían sido asesinados.

En el frente de Aragón, Jover me dijo: "A partir de ahora Granell ya no existe. Te

llamaremos por tu primer apellido, Fernández. Así evitaremos problemas, porque nadie

sabrá quién eres. Además, siempre tendrás al lado a un hombre que te

protegerá".» Así pudo salvarse este hombre que hoy a los 88 años nos cuenta

algunos de los avatares de su vida.

Siendo muy joven, Granell entró en una biblioteca y accedió al libro Mi vida, de

Trotski. Su lectura le abrió puertas y ventanas. Desde entonces su vinculación a los

movimiento sociales que luchan por la libertad y la justicia social ha sido permanente.

Pertenecía al POUM, pero también fue de la CNT. Nos muestra el cartel que Arturo

Ballester ilustró durante la guerra para el sindicato. Es de gran tamaño y lo tiene

colocado junto a la puerta de entrada de la casa. «El POUM, y la CNT eran como hermanos y

se protegían mutuamente».

El exilio

Perdida la guerra, Granell dice que no se exiliaron voluntariamente. De haberse quedado

les hubiera costado la vida. «Incluso de niños, eso de que quisieran matarme no me

gustaba nada», nos dice con ironía.

Poco después de llegar a Francia, los nazis ocupan el

país. Hay que salir para América. En el viaje conoció a Amparo (hija de anarquistas y

trabajadora de las colectividades de Aragón durante la Revolución española), que acabó

siendo su compañera. Llegan a la República Dominicana y emprenden una nueva vida.

Granell no es solo un pintor surrealista; sus manifestaciones artísticas, propias de este

movimiento, las mostró también a través de la música (fue violinista), de la escultura

y de la escritura. Ya en 1927, se inició confeccionando manualmente la revista SIR

(Sociedad Infantil Revolucionaria). Colaboró en la prensa trotskista durante la Guerra

Civil y dirigió El Combatiente Rojo, del POUM Posteriormente colaboró en diarios y

revistas de países latinoamericanos. Tiene varios libros publicados: novelas, cuentos,

poesía y ensayo. Dio conferencias, realizó muchas exposiciones e impartió charlas por

la radio. Pero lo más ingente de su producción artística son esas bellas pinturas que

reflejan su personalidad. El surrealismo es la manifestación y expresión de un sentir

libre. Eugenio se muestra amable, cariñoso. Su semblante y miradas reflejan una

personalidad autorrealizada. Posiblemente la libertad: «He hecho lo que he querido.» Sus

pinturas son una muestra de arte libertario.

Este hombre tan polifacético también ejerció la docencia, como catedrático de Historia

del Arte en la Universidad de Puerto Rico en los años 50, y a partir del 60 en la

cátedra de Literatura Española en el Brooklyn College de Nueva York. Uno más de otros

muchos intelectuales y creadores que tuvieron que salir de España y sembraron otras

tierras con sus conocimientos.

Después de vivir un tiempo en la República Dominicana, Eugenio decide trasladarse con la

familia; ya ha nacido su hija Natalia. Un amigo le había ofrecido trabajo en una imprenta

y parten hacia México. El barco en el que van hace escala en Guatemala. Y les gustó

tanto el país que decidieron quedarse. «No nos hicimos indios porque es muy difícil,

pero me hubiera gustado», manifiesta Granell.

Durante su estancia en Guatemala se organiza un congreso que Eugenio vio que estaba

manipulado por los comunistas. Enemigo del engaño y del autoritarismo, lo denuncia. Se le

empiezan a cerrar puertas y pierde algunos empleos. Las autoridades mandan destruir su

libro Artes y artistas de Guatemala, del que solo se consiguen salvar unos cuantos

ejemplares. La situación empieza a complicarse y de nuevo su vida corre peligro: la zarpa

de Stalin es alargada. Logra refugiarse en una embajada y su compañera en otra. Después

se encontraron en la de Brasil, de donde pudo salir la familia rumbo a Puerto Rico. El

recuerdo de los últimos momentos en Guatemala es muy triste. Durante un momento que

interrumpimos la grabación, Miguel continúa haciendo fotos. Eugenio le advierte de que

«la fotografía es el arte más difícil del mundo: hay que saber elegir muy bien el

punto desde donde hay que hacerla».

No recuerda exactamente la fecha, cree que en los años cincuenta, tuvo que venir a

España; tanto su madre como la de su compañera Amparo se encontraban enfermas.

Estuvieron muy poco tiempo, pero les causó muy mala impresión. «No había nada, ni

periódicos ni revistas ni cine ni teatro. Nada. La situación me provocó angustia. Los

| Amparo Segarra, compañera

de Granell desde su forzoso exilio a Francia Foto: M. Herberg |

amigos de la época de la guerra habían cambiado. No se

podía hablar; la gente estaba atemorizada.» Nos recalca que no exagera, que la

situación era realmente más triste de lo que él la pinta. El viaje les preocupaba,

aunque su nueva nacionalidad americana era un salvoconducto si hubieran tenido algún

problema con las autoridades franquistas.

Aunque desde 1985 reside en Madrid, Eugenio sigue teniendo la nacionalidad americana, es

ciudadano de Estados Unidos. De este país nos recuerda la riqueza creativa y cultural de

Nueva York, pero que el resto es muy uniforme.

Nacido en La Coruña en 1912, este gallego internacional, receloso de los nacionalismo,

conserva una buena salud física y mental. A su edad no necesita gafas ni para escribir.

Le pedimos que nos dedique uno de los catálogos (1). Al lado del autógrafo Eugenio nos

pinta unos bellos muñequitos. ¡Qué alegría nos da poder disponer de estos libros!

Granell no renuncia a sus ideas después de tantos años transcurridos, de tantos

desengaños, de tantas persecuciones. Manifiesta, sin embargo, su preocupación por el

mundo actual. La gente cada vez está más adocenada y es menos críticas con las

instituciones. La robotización aliena al hombre y la inquietud y la creatividad son

prácticamente nulas. Ya no existen los momentos revolucionarios que él vivió. «Me he

alegrado de vivir en un mundo que le plantó frente a la situación. Tengo mis dudas ante

el futuro porque todo está apagado, muerto. La televisión y los demás medios entontecen

a la gente, que parece aletargada.»

La entrevista la damos por terminada. Lily sale disparada. Tiene que ir a despertar y

remover a otros mundos inertes. Hoy ha sido un día apasionante que ha roto la rutina.

| Granell junto al poster de

la C.N.T., obra de Arturo Ballester, que preside su hogar Foto: M. Herbe |

Haber conocido el pensamiento y la vida de Granell nos ha dado entusiasmo y esperanza.

Los personajes de la cultura

Desde muy joven, Granell conoce a hombres de relieve de la política, la cultura, la

música y la pintura. Juan Andrade es quien más cercano se encuentra de su pensamiento.

Este le presenta a Orwell cuando viven en Barcelona. El escritor Víctor Serge vivió un

tiempo en su casa. Juan Ramón Jiménez fue muy amigo suyo durante la época de Puerto

Rico; el poeta siempre le animó a que siguiera escribiendo. A Breton le entrevistó,

escribió artículos sobre él y mantuvo una intensa correspondencia. También conoció al

dibujante Shum. Sobre el anarquista Miguel García Vivancos escribe un artículo en

España Libre en 1972, fecha de su muerte. Y estuvo muy ligado a Duchamp cuando vivió en

Estados Unidos.

¿Qué hay que hacer para figurar en una enciclopedia?

No deseo hacer la más mínima propaganda (aunque sea negativa también es propaganda) de

ninguna enciclopedia. Pero no parece que quede otro remedio. No he encontrado referencia

alguna de este gallego tan universal en las enciclopedia a las que he tenido acceso: Gran

enciclopedia Larousse (diez tomos y cuatro voluminosos suplementos -el último es de

1998-), Grijalbo: diccionario enciclopédico (edición de 1986) ni en Encarta (la moderna

del CD). Tal cual, aunque pueda parecer increíble: ¡El más importante pintor

surrealista que aún vive en Estaña y no tiene entrada en estas enciclopedias! Pensaba

que estaba haciendo mal la búsqueda. Aunque es conocido por Granell, su primer apellido

es Fernández. Debería tener una entrada que remitiera a Fernández Granell. No es un

error. No está ni por un apellido ni por el otro, aunque no me lo pueda creer ni

entender. ¡Pero si vienen hasta los toreros! (su mérito tendrán), pero Granell no

está. ¿Qué hay que hacer para figurar en una enciclopedia? ¿Quiénes son las que las

hacen? Si como nos decía Larra, escribir en España es llorar, ¿qué es pintar? ¿Una

realidad aún más triste?

Amador

Para más información ver la página web en Internet: www.fundacion-granell.org o

dirigirse a Fundación Eugenio Granell, Pazo Bendaña s/n, Pl. Toural, 15705 Santiago

deCompostela (Coruña), Teléfono: 981 57 63 94, Fax: 981 57 21 24

(1) Generosamente, su hija nos ha entregado varios catálogos de distintas exposiciones de

su obra en cuanto que ha sabido que tenemos una biblioteca en la Fundación:

E. Granell, Madrid, Fundación Cultural MAPFRE VIDA, 1989 (Catálogo donado para la FAL

por Lily Litvak).

Eugenio Granell, [Sevilla], Caja San Fernando, 1989.

Eugenio Granell: exposición antológica 1940-1990, Consejería de Cultura de la Comunidad

de Madrid, 1990.

Eugenio Granell, Granada, Huerta de San Vicente-Patronato Municipal, 1999.

GUIGON, Emmanuel: Eugenio Granell: inventario do planeta = inventario del planeta =

inventary of the planet [Santiago de Compostela], Fundación Eugenio Granell, 1995.

NAVARRO DE ZUVILLAGA, Javier: Eugenio Granell y el teatro = and the theatre, [Santiago de

Compostela], Fundación Eugenio Granell, 1997.

LAS AVENTURAS DE NONO Jean Grave |

Grave, Jean: Las

aventuras de Nono (trad. de Anselmo Lorenzo, pról. de Carlos Díaz), Valencia, MCA, 2000

(Arlequín, 2), 166 págs. Precio: 1.500 ptas.

Este libro fue un clásico de la educación libertaria de principios de siglo. Querido,

apreciado y deseado por los compañeros, la primera edición en español contó con una tirada

de diez mil ejemplares y posteriormente fue reimpreso en varias ocasiones. De su lectura

pudieron gozar por primera vez en castellano aquellos jóvenes que asistían a finales de

la primera década del siglo a la Escuela Moderna, donde el pedagogo anarquista Ferrer i

Guardia había dispuesto preparar la publicación que tradujo Anselmo Lorenzo como libro

de lectura. La edición actual es esa misma versión, a la que se le ha incorporado un

prólogo de Carlos Díaz, donde da a conocer algunos datos biográficos y bibliográficos

del zapatero ácrata francés que cambió «la horma de zapatos» por «la caja

tipográfica», siguiendo el ansiado deseo de tantos compañeros que pensaron que las

letras, la cultura y el conocimiento eran el manantial necesario e imprescindible para

transformar un mundo injusto y cruel que les oprimía.

Nono es un niño de la época, con las inquietudes propias de su edad. Su particularidad

radica en su afán desmedido por la lectura. Vive y sufre los clásicos maltratos de la

educación autoritaria, la despótica escuela donde los maestros pegan a los alumnos. Los

padres, faltos de medios económicos, no pueden proporcionar al niño tantos libros como

devora. Una noche, a la hora de dormir, un hada le ofrece la posibilidad de vivir lo que

en un cuento hubiera podido leer. Así empiezan las aventuras de nuestro personaje, que se

va a vivir a Autonomía, un lugar utópico donde los niños y las niñas son iguales,

donde no existen malos tratos ni castigos y donde se puede gozar de la libertad. Se

prodiga el amor por la naturaleza y se transmiten unos valores que poco brillan en el

capitalismo: sinceridad, solidaridad, apoyo mutuo... La educación que reciben los

infantes no es la absurda que se imparte en el mundo ordinario del que procede Nono, sino

que estimula y satisface la curiosidad y las inquietudes de los niños. No se trata de que

se aprendan lecciones de memoria, se pretende que realicen estudios personales que aviven

la inteligencia y desarrollen la creatividad. Algunos de los ejercicios que hacen en clase

ilustran cómo hasta en las materias que aparentemente son más neutras, como pudiera ser

el caso de las matemáticas, la sociedad no está exenta de transmitir sus valores

ideológicos y creencias.

Por un accidente, Nono sale de Autonomía, engañado y raptado por un magnate, un

argirócrata de Monadio, y hace un recorrido por las aldeas y ciudades donde reina la

pobreza, la injusticia, la crueldad... Y va comparando las situaciones, los conflictos y

su forma de resolverlos, con las que ha vivido y afrontado en el utópico lugar de donde

acaba de salir. Cuando trata de explicar que hay un mundo donde se puede vivir gozando de

la naturaleza, en igualdad y libertad, sin autoridad, no le creen. Su discurso llega a

oídos de las autoridades y le detienen, y pese a su corta edad va a parar a la cárcel.

Aunque algo maniqueísta, el autor refleja bien el mísero ambiente que se vivía en la

realidad de la época y trata de transmitir los valores que debieran proliferar en la

nueva sociedad. Como todo libro, hay que entenderlo en el ambiente y momento en que fue

escrito. Si bien, con matices, la sociedad ha cambiado, hay aspectos que parece que son

como inmutables. A lo largo de sus páginas vamos viendo cómo son las clases más pobres

las que menos creen o esperan que la situación puede ser cambiada. En este sentido, es un

triunfo del Poder el seguir manteniendo la interiorización de esa actitud, de la

desesperanza, en las clases más desfavorecidas.

Para no confundir, el padre de Nono dice en el último capítulo: «No hay hadas ni sucede

nada en el mundo que no pueda explicarse por razones naturales; pero bien sabes que en los

libros de cuentos que te dan a leer, bajo el relato de acontecimientos maravillosos, suele

ocultarse una verdad o un pensamiento que se cree verdadero y justo.»

Bienvenida esta obra de la modesta editorial MCA, cuyo responsable nos ha adelantado que

no va a ser la única joya literaria que rescate del baúl del tiempo para publicar.

Manuel Carlos García

los sucesos de casas viejas |

Sender, Ramón J.:

Viaje a la aldea del crimen (documental de Casas Viejas) (introd. José María Salguero

Rodríguez), Madrid, Vosa, 2000 (Narrativa).

Cada vez que se edita un libro, algunos estamos de enhorabuena, nos

alegramos. La publicación del que ahora presentamos era muy necesaria desde hacía años.

Parece ser que la primera y única edición que se hizo es la que dio a conocer la

madrileña Pueyo en el año 34. Los investigadores y curiosos andaban a la desesperada en

la búsqueda de esta obra. Algunos acudían como último recurso a la Biblioteca Nacional,

que es la institución encargada de conservar al menos un ejemplar de todo cuanto se

publica en España; pero que por las circunstancias que sean (desconozco las razones:

pérdida, robo, extravío, etc.) no lo tienen.

Manolo Blanco, de la editorial Vosa, se acercó un día a la Fundación Anselmo Lorenzo

para ver si por casualidad lo teníamos, desahuciado de otras bibliotecas. Nosotros no

contamos con el original, pero en su día, porque otros compañeros nos lo habían

solicitado, nos agenciamos como pudimos unas fotocopias, que son las que le proporcionamos

para la edición que ahora reseñamos.

Sender se traslada a Casa Viejas por encargo del periódico La Libertad para recoger de la

forma más fidedigna posible los terribles sucesos ocurridos en la aldea gaditana en el

mes de enero de 1933. Los artículos que escribió narrando lo acontecido se fueron

publicando en distintos números del periódico y con posterioridad, el autor, con ligeras

correcciones y modificaciones, los agrupó y dio a conocer en forma de libro. La premura y

urgencia de la redacción nos podrían hacer sospechar de la poca calidad literaria pero

no es así. El escritor aragonés es un magistral escritor que se recrea en la forma y en

el fondo. No solo cuenta los hechos, sino que los analiza, interpreta e indaga en las

causas de las injusticias.

En muchas zonas de España, quizás más especialmente en Andalucía, la mayoría de la

población vive en la miseria (hay hambre física y muchos trabajadores viven en chozas) y

con grandes extensiones de terrenos que permanecen incultos, viviendo sus propietarios en

las más rica abundancia. Un inmenso contraste entre las necesidades y las posibilidades

de la población. Estamos en el año 33. Dirige el país un gobierno de centro izquierda

que ha ganado las elecciones. Los terratenientes, descontentos con la situación, dejan

sin cultivar tierras roturadas años anteriores, para presionar. El pueblo sueña con la

reforma agraria y la ocupación de tierras para hacerlas productivas y poderse alimentar.

En Casas Viejas, como en otros pueblos de la Península, el sindicato CNT proclama de

forma pacífica el comunismo libertario, sueño al que muchos aspiran: poder comer y vivir

en libertad. El Poder no podía permitir que los súbditos se emanciparan. Un destacamento

de guardia de asalto y guardia civil, bajo las oportunas órdenes emanadas del Gobierno,

reprime bestialmente a los obreros, causando numerosos muertos y heridos. La casta

militar, las más sangrienta y una de las más nefastas de cuantas pisan sobre la tierra,

se empleó a fondo y realizó una carnicería, dando ejemplo de su conocida

suprema máxima filosófica: viva la muerte.

Sender describe paso a paso, con minucioso detalle, el cerco que sufre el pueblo, cómo

rodean la choza de Seisdedos (desde donde hace resistencia el veterano militante

anarquista con otros miembros de su familia), y cómo, finalmente, la prenden fuego.

Durante meses hubo un duro e intenso debate político y social sobre lo sucedido en Casas

Viejas (nadie quería asumir la responsabilidad y todas las autoridades negaban haber dado

las órdenes), y parece ser que provocó la caída de la izquierda en las elecciones del

34, muy especialmente por la abstención anarcosindicalista.

El libro es un reportaje denuncia de las injusticias de la época, sin dejar de recoger

los deseos de un pueblo para superarlas. Sender se recrea de forma notable en el profundo

diálogo entre la tierra y los compesinos (páginas 159-160), y en un imaginario debate

entre el juez y los obreros presos (páginas 179-180), mostrando su actitud libertaria

aprendida en los círculos ácratas durante su juventud.

El texto de Ramón J. Sender va precedido de una magnífica introducción del compañero

José María Salguero, el Cani, cuya tesis doctoral versó sobre la obra del escritor

aragonés. El análisis que realiza desde una perspectiva actual no solo es acertado, sino

necesario para entender las coordenadas en las que se desencadenaron los acontecimientos;

además de dar a conocer una breve crítica literaria de la obra del cronista.

Con el fin de tratar de olvidar los hechos, para saltar otra página de la historia que el

pueblo no debe de conocer, a Casa Viejas se le cambió el nombre y desde entonces se

denomina Benalup de Sidonia. En la actualidad, diversos grupos sociales y sindicales

andaluces tratan de recaudar fondos para levantar un monumento contra el olvido de los

sucesos de Casas Viejas. La acertada reedición de este libro será de gran ayuda. Y

esperemos que a partir de ahora también la Biblioteca Nacional cuente con el

correspondiente ejemplar de la edición actual para que en los sucesivo todo aquel que lo

desee lo pueda consultar.

Manuel Carlos García

al pie del muro Abel Paz |

Paz, Abel: Al pie del

muro 1942-1954, Barcelona, Tot, 2000, 417 págs.

Hace algo más de cinco años tuve que ir a recoger unos ejemplares de la 1.ª edición de

este libro de Abel. Cuando regresaba en el Metro me puse a hojearlo. Parecía interesante

y comencé por el prólogo. Enseguida quedé prendado de la historia, de la trama, de la

fluidez de la redacción, de la calidad y de los juegos literarios. No solo concluí con

avidez la lectura de este volumen, sino que teniendo conocimiento de que existían otros

de su autobiografía, los devoré uno tras otros.

En 1991 aparece Al pie del muro 1942-1954 (que desde un punto de vista cronológico de la

vida del autor corresponde al cuarto volumen); en 1993 se publicó Entre la niebla

1939-1942 (que corresponde al tercer volumen de la biografía); Chumberas y alacranes

1921-1936, donde habla de la niñez e infancia, y que corresponde al primer volumen, se

editó en 1994; finalmente, Viaje al pasado 1936-1936 se da a conocer en 1995, y es donde

habla de su experiencia en las colectividades durante la Revolución española.

Abel Paz, cuyo verdadero nombre es Diego Camacho Escámez, utilizó a lo largo de su vida

distintos heterónimos. En la cárcel pasó más de una década con el nombre de Ricardo

Santany Escámez, la sombra con la que ha de volver encontrarse muchos años después y

con la que comienza el prólogo. Cuando es detenido dijo que su nombre era Ricardo Santany

y así fue registrado en la ficha policial. Entonces el Estado no contaba con los medios e

infraestructura con que cuenta hoy para controlar a los ciudadanos a través del carnet de

identidad, fotografías y otros documentos similares. Cuando llegó la libertad

democrática a España, Abel Paz fue a la cárcel para que le extendieran un certificado

de los años que pasó en presidio. Se lo negaron. Diego Camacho Escámez no había estado

nunca preso. Cuando Abel exige que se cotejen las huellas dactilares es cuando las

autoridades se avienen a reconocer que él era el preso Ricardo Santany.

Como otros muchos miles de anarquistas españoles, el joven Diego Camacho, al finalizar la

Guerra Civil no tuvo otro remedio que seguir el camino del exilio. Al llegar a Francia es

acogido en los masificados campos de refugiados. Poco después se encuentra con el país

ocupado por los nazis alemanes. En 1942 decide regresar a España para luchar desde la

clandestinidad contra la dictadura militar. Muy pronto es detenido. En 1947, tras varios

años de condena, sale en libertad. Los años de cárcel no le doblegan y prosigue en la

lucha contra el Sistema. Después de 114 días en libertad es de nuevo detenido y

conducido a prisión.

A veces olvidamos la larga lucha que llevaron los compañeros en la difusión de las ideas

libertarias. Muchos murieron, otros sufrieron torturas, cárcel, tragedias familiares al

verse separados de su compañera e hijos... Todo por el simple hecho de tener una imprenta

para dar a conocer a través de boletines, periódicos u hojas sueltas las ideas

anarquistas. El papel lo utilizaban para denunciar las injusticias y barbaridades del

franquismo. La cota de libertad de expresión que se ha conseguido ha costado mucho.

También a lo largo de las páginas de este libro podemos conocer momentos inolvidables,

emocionantes. Cuando Diego Camacho es trasladado a la prisión de Burgos fue conducido

junto con otros presos en los vagones de un tren de mercancías que habitualmente se

utilizaban para transportar animales. Al llegar a Logroño el tren se detiene para hacer

un cambio de guardia. En esos momentos unas mujeres se acercan para venderles pan (pan de

estraperlo). Responden desde el interior que no tienen dinero, que son presos políticos.

Las mujeres desaparecen y momentos después regresan a entregarles por las rendijas las

finas rebanadas de pan cortado: «Tomad compañeros; compañeros, tomad».

El violinista Juan Manén, exiliado en los Estados Unidos, durante un viaje ocasional a

Barcelona es invitado a dar un concierto en el Palacio de la Música Catalana. Acepta con

la condición de que pudiera tocar en directo para los presos de la cárcel Modelo de

Barcelona. Al llegar el momento, Manén dirigió la mirada a los presos y tras una leve

inclinación se puso a tocar, ignorando a las autoridades que estaban presentes, a las que

daba la espalda.

Hay una noche en la que Abel es sacado de la cárcel y conducido a los departamentos

policiales. Ignora el motivo. Cuando llega a la comisaría le confiesan que le han traído

para darle el paseíllo. La reflexión y sentimientos que el autor manifiesta en este

capítulo no los voy a relatar aquí. Con esto no pretendo otra cosa que el lector de

estas páginas acceda al libro y pueda no solo conocer sino sentir un período de la

historia de este país que mucha gente desconoce y otros pretenden ocultar, olvidar. Este

no es solo un magnífico libro, es la mejor obra de Abel Paz. Muy recomendable la lectura

de los cuatro volúmenes (aunque Viaje al pasado en estos momentos está agotado) para

conocer la vida de una anarquista español del siglo xx.

Manuel Carlos García

joseph labadie y el movimiento obrero |

Anderson,

Carlotta R.: All-American Anarchist: Joseph A., Labadie and the Labor Movement, Detroit,

Wayne State University Press, 1998, 324 págs.

Me crié, como buena detroiter, en la creencia en la fuerza del movimiento obrero, en el

poder de los sindicatos y en la importancia del todopoderoso Henry Ford para la vida

económica de Detroit.

Nuestra ciudad fue un importante punto de referencia en la década de 1920, cuando se

reclutaban a miles de obreros, entre ellos a mis dos abuelos, para trabajar para Ford por

cinco dólares al día, una paga en aquel entonces generosa para obreros no cualificados.

Hubo siempre una relación de amor y odio con Ford, pues era, por un lado, el que les

proporcionaba el sustento y, por otro, el rey que les gobernaba con mano de hierro.

Estas emociones opuestas las muestra Diego Rivera en el mural de la industria de Detroit

que pintó en el Detroit Institute of Arts en 1932.

Para muchos radicales obreros, la era del Ford T marcó el comienzo de la historia

industrial de la ciudad. Sin embargo, el libro de Anderson sobre el Detroit anterior a

esta época nos informa sobre una generación de radicales cuyos nombres hoy se

desconocen. Incluso cuando entré a trabajar de ayudante de conservador de la Colección

Labadie en la Universidad de Michigan, la más importante colección de material

anarquista de Norteamérica, no era consciente de la importancia de las personas cuyos

nombres llenaban los archivos. Conocía, eso sí, a Voltairine de Cleyre, Emma Goldman y

Samuel Gompers. ¿Pero quiénes eran Judson Grenell, Thomas Barry, Stephen Pearl Andrews,

Henry Bool, John Francis Bray, Benjamin R. Tucker, Agnes Inglis, Richard Trevellick,

Robert Reitzel, o incluso Joseph Labadie? Le agradezco a Anderson habérmelo enseñado,

porque Henry Ford no merece tanto reconocimiento.

Vivir en los bosques

Jo Labadie (1850-1933) creció entre lo que quedaba de las tribus Pottawatomi en Paw Paw,

un pequeño puesto fronterizo del sudoeste de Michigan, junto a su padre, trampero y

vagabundo, Anthony Cleophis Labadie, cuyos antecesores eran franceses y Ojibway, y junto a

su madre, francocanadiense, Euphrosyne Angelique Labadie (ambos eran primos lejanos). La

madrina de Labadie era una Ojibway y fue quien le puso su segundo nombre, Otwine, que más

tarde fue traducido por Antoine.

Lo que nos cuenta Anderson, nieta de Labadie, de sus ancestros pioneros, franceses e

indios, moradores de los bosques es poco común. Los fragmentos que con tanto esmero ha

reconstruido para contarnos esta historia fueron salvados por Labadie, célebre por su

afán coleccionista, y cuidadosamente conservados por su fiel esposa y compañera, Sophie,

y pasaron a manos de la autora a través de su tío, Laurance Labadie, hijo de Jo y

anarquista como él, que murió en 1975.

La familia Labadie se trasladó de Paw Paw a East Sandwich, Ontario, un pequeño

asentamiento junto al río Detroit, cuando Jo era todavía un niño. Es ésta una etapa de

la historia antigua de Detroit que casi desconocía. Había visto mapas de los primeros

asentamientos franceses en Detroit, pero al leer sobre la amistad de la familia Labadie

con los indios de la islaWalpole (Chippewas, Ottawas y

Pottawatomis) recordé el ensayo de Fredy Perlman The Strait, con sus cautivadoras

imágenes sobre la vida en los márgenes del río Detroit y la posterior desaparición de

las tribus indígenas a manos de los soldados invasores. Aunque lo que nos narra Anderson

es más prosaico y menos violento, evoca una imagen similar de la historia de esta

región.

Los ideales de un anarquista individualista

Los Labadie, que fueron los primeros colonos no indios de la zona, perderían su hogar a

causa de Hiram Walker, especulador de terrenos y magnate del whisky, que construyó allí

una destilería que aún existe hoy. Tras la expulsión, la familia se asentó de nuevo en

el sudoeste de Michigan, entre los Pottawatomis, llevando de nuevo una existencia de

pioneros.

Esta es la vida que Labadie siempre añoró y que posteriormente contribuyó a dar forma a

sus ideales anarquistas individualistas. La sencilla vida tribal, con su énfasis en la

responsabilidad comunal y en la igualdad económica, le marcaron profundamente. La larga

amistad de los Labadie con los indios de la isla Walpole pudo incluso haberles salvado la

vida durante un levantamiento violento, cuando los nativos respetaron las vidas y los

hogares de aquellos que se mostraban amigos.

Cuando Michigan se transformó rápidamente de una sociedad pionera en una industrial, el

joven Jo Labadie, que era trilingüe aunque no poseía una educación formal (hablaba

francés, inglés y pottawatomi), aprendió el oficio de impresor y se lanzó a los

caminos del nordeste como impresor ambulante. Se afilió a los sindicatos de su ramo en

todas las ciudades en las que trabajó antes de establecerse en Detroit en 1872. Su oficio

y sus vagabundeos marcaron indeleblemente el sentido de justicia de este joven rústico y

le iluminó sobre las diferencias existentes entre las distintas clases. Su vida errante

le proporcionó valiosas lecciones sobre la lucha de clases y la justicia social.

El carácter afable de Labadie le granjeó la amistad de muchos radicales en esos primeros

años del movimiento obrero en Detroit, y muy pronto se encontró en primera línea del

mismo. Era un orador elocuente y ofrecía siempre un aspecto cuidado y elegante. Además,

se desenvolvía de un modo enérgico pero agradable y entretenido, rasgos por los que

llegarían a llamarle «el anarquista amable».

Como ocurre con la mayoría de los anarquistas, existen contradicciones entre su vida

personal y política. Era un ateo casado legalmente con una piadosa católica, prima

hermana suya, Sophie Archambeau. No obstante, esta unión imposible parecía no amenazar

sus principios. Tanto Jo como Sophie permanecieron fieles a sus ideales, respetuosos el

uno con el otro y completamente entregados el uno al otro. Sophie, de hecho, ayudó a Jo a

organizar y conservar la enorme cantidad de material que en 1912 se convertiría en la

Colección Labadie.

Aunque las habilidades de Labadie como impresor proporcionaban principalmente trabajo

itinerante y de carácter esporádico, le permitieron promocionar su ideología política.