Restos

del viaje de Errico Malatesta a la Patagonia

Christian Ferrer

A

Margareth Rago, a quien le gustó esta historia

Las

expediciones

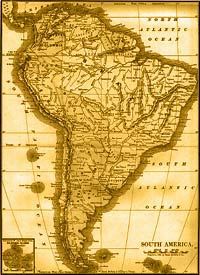

Cuatro

son los puntos cardinales y cuatro los hombres significativos que llegaron

a la Patagonia a fines del siglo pasado. Por el Norte, el General Julio

Argentino Roca al mando de un ejército; por el Sur, el anarquista

Errico Malatesta junto a otros dos compañeros de ideas; por el

Este, doscientos emigrantes galeses que arribaron en un buque llamado

Mimosa, una suerte de Mayflower para la región del Chubut, en

busca de una nueva vida; y por el Oeste, a través de tierras

araucanas, el francés Orllie Antoine de Tounens, hidalgo provinciano

arruinado que pretende un cetro y una corona. La Patagonia fue invadida

por un militar, que sería próximo Presidente de la Argentina;

por un rey de opereta; por un anarquista fugitivo del gobierno italiano;

y por colonos cuyo líder, Lewis Jones, creía en un vago

ideario socialista de índole fabiana. Cada uno de ellos tenía

en mente un modelo de organización colectiva: la Comunidad corresponde

a los colonos; el Imperio al autoasumido Rey de Araucanía y Patagonia;

el Estado-Nación, al General Roca; y al fin, la Revolución

Mundial, a los anarquistas. Cada una de estas expediciones patagónicas

dejó tras de sí restos históricos, emblemáticos,

espirituales, e incluso gastronómicos, que, a excepción

de la crónica de la incursión estatal-militar, fueron

disolviéndose en el olvido, y resultan ser, para los argentinos

de hoy en día, vaporosos; a lo sumo, anécdotas. Esos vestigios

históricos están enterrados a ras de tierra: sobreviven

débilmente en las leyendas populares de la región o en

los rumores excéntricos que de vez en cuando alguien rememora.

Es lo justo: el Estado se ocupa de promover las gestas unificadoras

del territorio y de incrustarlas en los programas curriculares difundidos

en escuelas y universidades. Los demás sólo pueden aspirar

a la piedad histórica que se transmite de boca en boca, esas

cuencas carnales que amparan la historia social de un pueblo. En ocasiones,

una sola persona en el mundo recuerda lo ocurrido.

A mitad

del siglo xix la Patagonia era sinónimo de territorios desconocidos,

vientos furiosos, espacios gigantes, semidespoblados y nunca mensurados;

de tierras de indios Tehuelches y Mapuches. Aún circulaban las

leyendas improbables sobre la existencia de El Dorado, la ciudad de

oro que buscaron afanosamente los conquistadores españoles, esta

vez en uno de los últimos territorios aún inexplorados

de Sudamérica. Lejos de su larguísima línea costera,

en donde de vez en cuando se habían detenido exploradores, balleneros

o abastecedores de los escasos puertos allí establecidos, el

interior patagónico era tierra de nadie, es decir, de indígenas;

era "La Tierra", tal como la llamaban los mapuches, sus pobladores

primigenios. Sólo algunos pioneros y los eternos traperos que

comerciaban con los indios conocían algunos senderos interiores.

El auténtico gobernante de la Patagonia en el siglo xix era el

viento, cuyas borrascas fogosas alcanzaban, en su momento de esplendor,

los ciento veinte kilómetros por hora. Al terminar el día,

el silencio transparente y la noche austral, espejos simétricos,

se fundían suavemente. Patagonia era una palabra escrita en un

mapa vacío, al cual los gobernantes argentinos recientemente

liberados de su larga guerra civil vigilaban ansiosa y codiciosamente

desde Buenos Aires, preocupados por las posibles reclamaciones chilenas

o europeas.

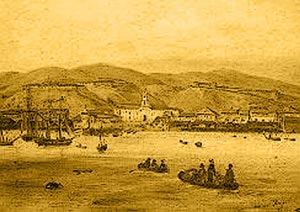

Colonos

y soldados

Algunos

galeses huían de la intolerancia religiosa; de los ingleses,

todos. En 1865 los colonos desembarcaron en el Golfo Nuevo y se internaron

por el valle del río Chubut. Lucharon contra los elementos y

fundaron pueblos a lo largo del río: Madryn, Rawson, Gayman,

Trevelyn. Por años, sus vecinos habituales no serían los

argentinos sino los indios tehuelches, quienes, pedigüeños

por naturaleza, les reclamaban continuamente comida y todo tipo de objetos.

El intercambio se hacía en lenguajes intraducibles en Buenos

Aires: galés y tehuelche. A poco de llegar murió el primero

de los colonos y fue enterrado en un cementerio consagrado, atrás

de la capilla protestante. Fue entonces cuando la ciudad de los inmigrantes

culmina su primer ciclo. Ese cementerio, ya colmado, fue clausurado

en la década de 1930. Aun así, el último de los

emigrantes originarios sería enterrado en ese primer cementerio,

reabierto exclusivamente para este último de los primeros. Lentamente,

los galeses se acriollaron y al tiempo el valle del Río Chubut

comenzó a ser compartido con otras corrientes migratorias, incluyendo

argentinos.

Algunos

galeses huían de la intolerancia religiosa; de los ingleses,

todos. En 1865 los colonos desembarcaron en el Golfo Nuevo y se internaron

por el valle del río Chubut. Lucharon contra los elementos y

fundaron pueblos a lo largo del río: Madryn, Rawson, Gayman,

Trevelyn. Por años, sus vecinos habituales no serían los

argentinos sino los indios tehuelches, quienes, pedigüeños

por naturaleza, les reclamaban continuamente comida y todo tipo de objetos.

El intercambio se hacía en lenguajes intraducibles en Buenos

Aires: galés y tehuelche. A poco de llegar murió el primero

de los colonos y fue enterrado en un cementerio consagrado, atrás

de la capilla protestante. Fue entonces cuando la ciudad de los inmigrantes

culmina su primer ciclo. Ese cementerio, ya colmado, fue clausurado

en la década de 1930. Aun así, el último de los

emigrantes originarios sería enterrado en ese primer cementerio,

reabierto exclusivamente para este último de los primeros. Lentamente,

los galeses se acriollaron y al tiempo el valle del Río Chubut

comenzó a ser compartido con otras corrientes migratorias, incluyendo

argentinos.

Años

después, en 1878, el gobierno argentino comenzaría la

ocupación final de la Patagonia, mediante un movimiento militar

de pinzas al cual se llamó oficialmente la "conquista del

desierto", es decir, la subordinación de sus dueños

originales al Estado argentino. Para acabar con el "problema del

indio" se envio un ejército al mando del Ministro de Guerra,

Julio A. Roca, cuya misión suponía traspasar la línea

de frontera con los indios establecida décadas antes a través

de una serie de fortines, y derrotar en forma drástica a las

tribus ranqueles, pehuenches, pampas, mapuches y huiliches. Eran 6.000

soldados organizados en 5 divisiones de ejército contra 2.000

combatientes indígenas dispersos. Eran fusiles y telégrafos

contra lanzas y boleadoras. Cuando el 25 de mayo de 1879 el impulso

beligerante de ese ejército ya había dejado tierra arrasada

detrás de sí y había terminado con el poder del

último capitanejo indígena, el General Roca da por finalizada

la expedición al llegar a los márgenes del Río

Negro. Habían muerto 1.300 indios, se habían hecho 10.500

prisioneros, y 55 millones de hectáreas habían sido incorporados

al mapa del Estado argentino. Poco después, en esos territorios

se funda una ciudad que hasta el día de hoy mantiene su origen

toponímico militar: Fuerte General Roca. El destino posterior

del Comandante sería la política, de la cual se transformó

en el "gran arbitro" durante las décadas siguientes.

Militar, político, siempre sería un Hombre de Estado.

Aun así, la ocupación definitiva de la Patagonia llevaría

diez años más de escaramuzas con los indígenas

localizados más al sur.

El Rey

Dos décadas

antes, por el este, desde Chile, un hombre solitario que sueña

con imperios, cruza la Cordillera de Los Andes. Tiene treinta y cinco

años. Había sido procurador en Périgueux, y siendo

ávido lector de libros de geografía y de viajes de exploradores,

decide viajar a Sudamérica a tentar suerte y conquistartierras.

En 1858 desembarca en el puerto de Coquimbo, Chile. Durante los siguientes

dos años, y aun antes de pisar los territorios donde los araucanos

aún vivían ajenos a los designios estatales del gobierno

chileno, ya se había pertrechado de una bandera, un escudo y

una constitución para su futuro reinado. En 1860, junto a dos

comerciantes franceses que solían traficar abalorios y vicios

con los indios, y a los que había prometido elevar al rango de

ministros, se interna en La Araucanía. Lentamente, a lomo de

mula, arribó a la tierra que se había prometido a sí

mismo. El 17 de noviembre de 1860, apenas conseguido un tímido

y ambiguo apoyo de los caciques indígenas, Orllie Antoine emite

un decreto proclamándose a sí mismo Rey de La Araucanía.

Acto seguido, envía una comunicación postal dirigida al

Presidente de Chile, Manuel Montt, anunciándole la buena nueva;

noticia que el gobierno chileno decidió ignorar por completo.

Un rey sin ejército no supone un problema, por más que

el primer número romano haya sustituido al apellido Tounens.

Tres días después, con otro decreto, anexa la Patagonia

argentina entera a su reino, al cual bautiza con el nombre de Nueva

Francia. La primera aventura araucana de Orllie Antoine finaliza abruptamente

en enero de 1862, cuando, traicionado por dos de sus guías y

lenguaraces chilenos, es atrapado por un destacamento militar. Para

entonces, el gobierno del nuevo presidente José Joaquín

Pérez estaba medianamente alarmado ante la posibilidad de una

sedición indígena soliviantada y liderada por un maniático

francés. Dos años de arengas a los indios y de patético

reinado se desgranan lentamente en una prisión chilena, donde

permanece por nueve meses. Es juzgado y condenado a ser recluido en

la Casa de Orates de Santiago de Chile, humillación de la que

es salvado por la oportuna intervención del Cónsul de

Francia en Valparaíso, que logra repatriarlo a París.

Había sido destronado. En su "destierro" francés,

que dura de 1862 a 1869, se volverá objeto de mofa o de curiosidad.

Pero el hombre es incansable. Publica un periódico propio, lanza

un manifiesto, fatiga al senado francés con una petición

tras otra. En 1869 desembarca nuevamente en la costa argentina de la

Patagonia, en San Antonio, y atravesando las pampas, desemboca entre

las tribus araucanas de Chile. Uno de sus acompañantes se llamaba

Eleuterio Mendoza, que bien merecería ser el nombre de un

anarquista.

Perseguido por el ejército chileno, vuelve a cruzar la cordillera

en sentido inverso, y llega al puerto de Bahía Blanca, casi donde

había iniciado la reconquista de sus territorios. Era julio de

1871. Embarca a Buenos Aires, donde es entrevistado por varios periódicos.

La Tribuna, que sería el órgano político del "roquismo",

se sorprende irónicamente de que el gobierno argentino "no

le haya hecho la recepción debida a su alto rango". En abril

de 1874 intenta por tercera vez llegar hasta sus súbditos. Desde

Buenos Aires, y en el barco Pampita, viaja a Bahía Blanca, donde

es reconocido, detenido y expedido rápidamente a Francia. De

allí en adelante vivirá en una corte de mentira, rodeado

de ministros sin poder y de aventureros varios que inauguraban las sesiones

de la corte cantando el himno del Imperio a voz en cuello. Otorgaba

títulos de nobleza y vendía monedas acuñadas de

un reino inexistente, de valor únicamente numismático,

pues ni siquiera en su falsa corte eran aceptadas como medio de pago.

Curioso: mientras compartió las rutas de los mapuches, sólo

el antiguo método del trueque le permitió sobrevivir.

Al fin, corrido por sus acreedores, se refugió en la región

de Dordoña, donde se ganó el pan de cada día con

el oficio de lamparero público en el municipio de Tourtoirac.

Y así hasta el 19 de septiembre de 1878, cuando el Rey de La

Araucanía y la Patagonia es llamado a visitar un reino superior.

El anarquista

Errico

Malatesta había nacido un 14 de diciembre de 1853 en Santa María

Capua Vetere, una ciudad presidiaria. Sus padres eran modestos terratenientes,

de ideas liberales. Cuando Malatesta tenía catorce años

escribió una carta, insolente y amenazadora, dirigida al Rey

Vittorio Emmanuele II. La policía se tomó la correspondencia

muy en serio: fue arrestado y apenas logró salvar la ropa. El

pronóstico del padre no fue alentador: "Pobre hijo, me sabe

mal decírtelo, pero a este paso acabarás en la horca."

Luego de enterarse de la insurrección de París, en 1871,

se adhiere a las ideas de la Internacional, y con diecisiete años

viaja a Suiza a fin de conocer a Mijail Bakunin. De allí en adelante

se transformó en uno de los revolucionarios más famosos

de su tiempo. Editó el periódico La Questione Sociale,

primero en Florencia, entre 1883 y 1884, luego en Buenos Aires, 1885-1886,

y al fin en New Jersey, 1899-1900. Organizó grupos de compañeros,

sindicatos y publicaciones, lideró revueltas, escribió

algunos libros breves, sobre todo procuró unir a la "familia

anarquista" y salvarla de sus tendencias centrífugas. Con

el tiempo editaría también los periódicos L'Associazione,

L'Agitazione, Volontà, Umanità Nova y Pensiero e Volontà.

Pasó treinta y cinco años de su vida en el exilio, difundiendo

la Idea por España, Francia, Suiza, Inglaterra, Portugal, Egipto,

Rumanía, Austria-Hungría, Bélgica, Holanda, Estados

Unidos, Cuba y Argentina. En 1874 fue encerrado en la cárcel

por primera vez por liderar una insurrección en Apulia. Tres

años después, al mando de una banda de anarquistas, Malatesta

ocupa la aldea de Letino, donde, en presencia de los campesinos, destituye

al Rey Vittorio Emmanuele y ordena quemar los registros fiscales de

la región. La banda anarquista se dirigió luego al pueblo

de Gallo, donde rompieron la medida con la que se medía el impuesto

en harina. Nuevamente es llevado a juicio y condenado a tres años

de prisión, de los que cumple solamente uno. Más adelante

pasaría muchas temporadas en la mazmorra. Cuando ya se había

hecho un nombre en los ambientes anarquistas, logra sortear una orden

de detención impartida en Florencia, introduciéndose en

un barco, oculto en una caja que también contenía una

máquina de

coser. Llegaría a la Argentina munido del pasaporte plebeyo de

polizón. Era el año 1885. En Buenos Aires conecta con

anarquistas italianos nucleados alrededor del Círculo Comunista

Anárquico, y casi inmediatamente reinicia la publicación

de La Questione Sociale, que se repartía gratuitamente y de la

cual se editaron catorce números. En esta ciudad trabajó

primeramente, junto a su camarada Natta, como mecánico electricista

en un taller propio que fracasó, y luego en la elaboración

de vinos. Permanecería en Argentina hasta 1889. Durante toda

su vida, cuya mitad transcurrió en cárceles, exilios y

arrestos domiciliarios, Malatesta se destacó por su sentido práctico

y su capacidad organizativa y publicística. Nunca fue un soñador:

siempre creyó que la voluntad humana era más importante

que la "inevitabilidad histórica" de la revolución

y que ninguna acuñación utópica podía sustituir

al análisis preciso de las coyunturas históricas. Y sin

embargo, también él se internó en la Patagonia.

Geografía

espiritual

Brújulas,

teodolitos y astrolabios son imprescindibles para cartógrafos

y exploradores; también para propietarios de tierras y gobernantes.

No obstante, la tierra también ha sido una cuenca hollada por

caravanas nómadas, expediciones perdidas, errancias, diásporas,

odiseas y éxodos. El espacio físico no es un dato material

constante; por el contrario, es la arcilla hendida y modificada continuamente

por las leyes humanas del espaciamiento, en cuya jurisdicción

rigen el esfuerzo y la imaginación tanto como la suerte y la

reticencia de la naturaleza. En la conjunción de estas cuatro

condiciones se abren paso las expediciones de hombres solos o de tropas

organizadas. Así como algunos adivinan el destino sobre un portulano

u oteando la rosa de los vientos, otros avistan el derrotero en manifiestos

o en los rumores que son soltados en las ciudades. Entre los hombres

y las regiones han de existir secretas correspondencias a las que el

cartógrafo haría bien en atender: paralelos insospechados,

y meridianos caprichosos. ¿Dónde ubicar la sección

áurea, el "número de oro" de los pintores renacentistas,

que ayude a organizar las proporciones de un atlas espiritual? El aire

de familia entre humanos y territorios pertenece al orden de los elementos

cuya correspondencia puede elevarse a rango de principio cosmogónico.

A esa correspondencia "cartográfica" podemos llamarla

geografía espiritual. Se trata de una ciencia que, sin renegar

de la historia y la economía, permite vislumbrar los pasos perdidos,

los senderos olvidados, las rutas desusadas, y sobre todo, hace intersectar

los atlas imaginarios (literarios, utópicos, legendarios) y los

dramas biográficos. La imaginación se superpone e imprime

sobre la materia: sirva de ejemplo la toponimia patagónica, que

expone la desbordante creatividad lingüística de exploradores

y pioneros: el humor y el delirio se unen al santoral y la simbología

estatal. En los mapas de la geografía espiritual no buscamos

energías cósmicas ni horizontes turísticos novedosos

sino la materia emocional que un historiador atento debería rescatar

de los escombros, documentos y relatos orales. El buen cartógrafo

debe aprender a desconfiar de las mediciones precisas, pues a cada espacio

físico corresponde un atlas simbólico. La geografía

paralela bien podría ser la psiquis de la cartografía

y también la "anímica" de las naciones. A cada

nación les son propios territorios legendarios a cuyos meridianos

y paralelos sería inútil determinarlos en forma positivista.

Brasil dispone de su Amazonas; África del Norte, de su Sahara;

Rusia, de Siberia; la India, del Himalaya; Canadá, del Yukon.

Argentina tiene su Patagonia. Y a cada una de estas regiones de leyenda

corresponden "tipos caracterológicos": el exiliado,

a la Siberia; el tuareg, al desierto; el alpinista, al Himalaya; el

garimpeiro, al Amazonas; el buscador de oro, al Yukon y el pionero,

a la Patagonia. La ciudad no otorga este tipo de visados a las vocaciones

de sus habitantes; apenas los tickets imprescindibles para lubricar

la circulación urbana. Aún más: la globalización

mediática, financiera y tecnológica ha logrado que todas

las grandes ciudades del mundo se repliquen mutuamente.

Brújulas,

teodolitos y astrolabios son imprescindibles para cartógrafos

y exploradores; también para propietarios de tierras y gobernantes.

No obstante, la tierra también ha sido una cuenca hollada por

caravanas nómadas, expediciones perdidas, errancias, diásporas,

odiseas y éxodos. El espacio físico no es un dato material

constante; por el contrario, es la arcilla hendida y modificada continuamente

por las leyes humanas del espaciamiento, en cuya jurisdicción

rigen el esfuerzo y la imaginación tanto como la suerte y la

reticencia de la naturaleza. En la conjunción de estas cuatro

condiciones se abren paso las expediciones de hombres solos o de tropas

organizadas. Así como algunos adivinan el destino sobre un portulano

u oteando la rosa de los vientos, otros avistan el derrotero en manifiestos

o en los rumores que son soltados en las ciudades. Entre los hombres

y las regiones han de existir secretas correspondencias a las que el

cartógrafo haría bien en atender: paralelos insospechados,

y meridianos caprichosos. ¿Dónde ubicar la sección

áurea, el "número de oro" de los pintores renacentistas,

que ayude a organizar las proporciones de un atlas espiritual? El aire

de familia entre humanos y territorios pertenece al orden de los elementos

cuya correspondencia puede elevarse a rango de principio cosmogónico.

A esa correspondencia "cartográfica" podemos llamarla

geografía espiritual. Se trata de una ciencia que, sin renegar

de la historia y la economía, permite vislumbrar los pasos perdidos,

los senderos olvidados, las rutas desusadas, y sobre todo, hace intersectar

los atlas imaginarios (literarios, utópicos, legendarios) y los

dramas biográficos. La imaginación se superpone e imprime

sobre la materia: sirva de ejemplo la toponimia patagónica, que

expone la desbordante creatividad lingüística de exploradores

y pioneros: el humor y el delirio se unen al santoral y la simbología

estatal. En los mapas de la geografía espiritual no buscamos

energías cósmicas ni horizontes turísticos novedosos

sino la materia emocional que un historiador atento debería rescatar

de los escombros, documentos y relatos orales. El buen cartógrafo

debe aprender a desconfiar de las mediciones precisas, pues a cada espacio

físico corresponde un atlas simbólico. La geografía

paralela bien podría ser la psiquis de la cartografía

y también la "anímica" de las naciones. A cada

nación les son propios territorios legendarios a cuyos meridianos

y paralelos sería inútil determinarlos en forma positivista.

Brasil dispone de su Amazonas; África del Norte, de su Sahara;

Rusia, de Siberia; la India, del Himalaya; Canadá, del Yukon.

Argentina tiene su Patagonia. Y a cada una de estas regiones de leyenda

corresponden "tipos caracterológicos": el exiliado,

a la Siberia; el tuareg, al desierto; el alpinista, al Himalaya; el

garimpeiro, al Amazonas; el buscador de oro, al Yukon y el pionero,

a la Patagonia. La ciudad no otorga este tipo de visados a las vocaciones

de sus habitantes; apenas los tickets imprescindibles para lubricar

la circulación urbana. Aún más: la globalización

mediática, financiera y tecnológica ha logrado que todas

las grandes ciudades del mundo se repliquen mutuamente.

Hombres

como Malatesta, Orllie Antoine o los colonos galeses querían

confirmar que en las grandes extensiones hay libertad. No una libertad

metafísica. Aquí hay que inventariar a beneficio de inventario

la geometría defectuosa: falta catastro, frontera, hitos, plaza

fuerte, señalización. Pero a la libertad geográfica

perfecta, que es polar, la naturaleza no le es propicia. Promover la

"lírica" de la libertad expedicionaria o la "nostálgica"

de los pioneros y otros hombres de frontera resulta inconducente, pues

si estos ejemplos sirven de algo, es para pensar al impulso centrípeto

de los últimos cien años, es decir, la creciente mengua

de la capacidad humana para anhelar e imaginar libertades.

Opuestamente, la preferencia por lugares legendarios de índole

acéfala pule nuestra mirada de manera de poder avistar la grieta

en la armadura, la babera en el yelmo, la mueca grotesca en la cabeza

coronada.

Ciertas

extensiones del planeta están filiadas entre sí, por guardar

recodos, entradas y paisajes que ningún hombre ha visto aún.

Sin embargo, no son los primeros hombres los enemigos de las tierras

vírgenes, sino el Estado. El explorador siempre ha sido un Adelantado

del Verbo: nombra los ríos, clasifica la flora y bautiza los

confines; pero el agrimensor, notario estatal, mide, calcula y diagrama

el terreno. No obstante, los exploradores, los misántropos y

los réprobos llegan antes. La Patagonia, incluso hasta nuestros

días, carece de historia; sólo dispone de historias, a

las que el sistema pedagógico nacional soslaya prolijamente y

que sólo pueden ser rescatadas de los rumores que el viento se

llevó. La de Malatesta es una de tantas. Las dimensiones de la

cartografía poblada de historias deben proyectarse a escala humana,

tomando en consideración el modo en que la geografía actuó

sobre el destino de los que allí incursionaron, no en tanto condición

topográfica o económica, sino como activante de tareas

o como resolutor de fuerzas anímicas en tensión. El drama

personal y el medio ambiente donde es puesto en obra conforman las dos

piernas del compás que traza los arcos espirituales de esta geografía

paralela.

Oro

y anarquía

El alambrado

de púa y los decretos de creación de gobernaciones son

las consecuencias forzosas del poblamiento pionero, previo y desordenado,

de un territorio. Luego, mucho más tarde, se explotan las riquezas

"naturales" de la región. Pero este tipo de soledades,

antes de ingresar en los relevamientos estadísticos y en los

atlas fiscales de un país, sólo ofrecían una riqueza,

a la que desde antiguo acuden enjambres de desfavorecidos por la rueda

de la fortuna. Aún más que el hambre o que la búsqueda

de "oportunidades", más todavía que el éxodo

obligado por la guerra civil o por la persecución religiosa,

han sido los metales los que desde antiguo han regido sobre las migraciones

humanas. Una historia del nomadismo mostraría un mapa de los

desplazamientos de herreros y metalúrgicos desde la Edad de Hierro

en adelante. En el norte del Canadá, como en el sur de la Argentina,

el oro hibernó durante siglos, pero quien busca la Ciudad de

los Césares tarde o temprano encuentra sus ruinas detríticas.

De todas maneras, la historia de las grandes ciudades que han crecido

al amparo de una sola explotación es la misma historia de las

efímeras fiebres del oro. Esas ciudades se erigen, declinan,

caen en el abandono, y son olvidadas. Samarkanda, Petra, Timbuctú,

Potosí, Nantuckett, Iquique, Manaos.

Pueblos-campamento, pueblos del camino, pueblos factoría, pueblos

fantasma.

En

1882 unos colonos galeses habían descubierto oro en un lugar

cercano al río Chubut, en el Valle del Tecka. La noticia llega

meses después a Buenos Aires. En Chubut sólo se había

encontrado, en verdad, una sustancia llamada pirita, metal rutilante

aunque sin valor alguno, el así llamado "oro de los tontos".

No hubo tiempo para organizar una estampida de aventureros hacia la

Patagonia, pero mucha gente paró los oídos. Tres años

más tarde se anuncia que en el Cabo Vírgenes del Territorio

de Santa Cruz, mucho más al sur, había oro en cantidad

aceptable. Malatesta, anarquista prófugo, se entusiasma con la

noticia y junto a dos compinches construye soviets en el aire. Oro:

en pos de ese palíndromo viajó Errico Malatesta al extremo

sur de la Patagonia. ¿Qué hacían tres anarquistas

escarbando la Patagonia en busca de oro? Malatesta había liderado

un par de revueltas fracasadas en Italia que, previa destrucción

de nóminas fiscales y símbolos municipales, lo forzaron

a huir al destierro. En Buenos Aires, al comienzo, había intentado

estimular la acción gremial con pobres resultados.

Malatesta era todavía un hombre joven que hablaba deficientemente

el castellano, estaba varado en este puerto lejano, y siendo desaconsejable

todavía el retorno a Europa, habría considerado que no

perdía nada con viajar a la Patagonia para encontrar su peculiar

El Dorado y con el honesto fin de financiar una imponente revolución

mundial con lingotes patagónicos. La imaginación de los

revolucionarios suele impulsarlos hacia espléndidas auroras tanto

como al disparate y la catástrofe. Las aventuras auríferas

del siglo xix cobijaron a numerosos utopistas y carbonarios: a la fiebre

del oro de California acudieron no pocos fugitivos de la frustrada revolución

francesa de 1848. Pero la fiebre del oro de los tres anarquistas duraría

lo que un santiamén: la expedición terminó en un

callejón sin salida. Los distritos auríferos estaban mayormente

bajo el control de una compañía explotadora, por la noche

la temperatura bajaba a 14° bajo cero, había poca esperanza

de hallar otra zona de buen rendimiento y llegó el momento en

que los tres revolucionarios se hartaron de sobrevivir dando caza a

las nutrias de mar. Siete meses después de su llegada, en medio

del invierno, los anarquistas deciden abandonar la zona, luego de aventuras

nada promisorias: casi mueren de hambre y debieron ser rescatados por

un barco en calidad de náufragos y desembarcados en el pueblo

de Carmen de Patagones, ya en la provincia de Buenos Aires. Una vez

en la ciudad de Buenos Aires, Malatesta se dedica a actividades propagandísticas,

y otro de los fallidos prospectores mineros, a falsificar dinero. Esos

meses pasados en el sur constituyeron un excéntrico episodio

en la vida del por lo demás bastante sensato revolucionario.

Cuando Malatesta, medio muerto de hambre, vuelve a Buenos Aires, da

conferencias en italiano en la Librería Internationale de E.

Piette, en el Círculo de Estudios Sociales, y en el salón

de actos del Club Vorwärts. En 1886 ayuda a organizar el primer

sindicato argentino moderno: el de panaderos

(1),

al cual le prepara sus reglamentos. En 1888, participaría en

la primera huelga de panaderos del país, que duró diez

días y acabó en triunfo. Un año después,

parte a Europa, donde más adelante lideraría el movimiento

anarquista italiano, luego de sufrir incontables días de cárcel

en muchospaíses.

Cuando murió, en 1932, hacia años que sufría arresto

domiciliario impuesto por Mussolini.

En

1882 unos colonos galeses habían descubierto oro en un lugar

cercano al río Chubut, en el Valle del Tecka. La noticia llega

meses después a Buenos Aires. En Chubut sólo se había

encontrado, en verdad, una sustancia llamada pirita, metal rutilante

aunque sin valor alguno, el así llamado "oro de los tontos".

No hubo tiempo para organizar una estampida de aventureros hacia la

Patagonia, pero mucha gente paró los oídos. Tres años

más tarde se anuncia que en el Cabo Vírgenes del Territorio

de Santa Cruz, mucho más al sur, había oro en cantidad

aceptable. Malatesta, anarquista prófugo, se entusiasma con la

noticia y junto a dos compinches construye soviets en el aire. Oro:

en pos de ese palíndromo viajó Errico Malatesta al extremo

sur de la Patagonia. ¿Qué hacían tres anarquistas

escarbando la Patagonia en busca de oro? Malatesta había liderado

un par de revueltas fracasadas en Italia que, previa destrucción

de nóminas fiscales y símbolos municipales, lo forzaron

a huir al destierro. En Buenos Aires, al comienzo, había intentado

estimular la acción gremial con pobres resultados.

Malatesta era todavía un hombre joven que hablaba deficientemente

el castellano, estaba varado en este puerto lejano, y siendo desaconsejable

todavía el retorno a Europa, habría considerado que no

perdía nada con viajar a la Patagonia para encontrar su peculiar

El Dorado y con el honesto fin de financiar una imponente revolución

mundial con lingotes patagónicos. La imaginación de los

revolucionarios suele impulsarlos hacia espléndidas auroras tanto

como al disparate y la catástrofe. Las aventuras auríferas

del siglo xix cobijaron a numerosos utopistas y carbonarios: a la fiebre

del oro de California acudieron no pocos fugitivos de la frustrada revolución

francesa de 1848. Pero la fiebre del oro de los tres anarquistas duraría

lo que un santiamén: la expedición terminó en un

callejón sin salida. Los distritos auríferos estaban mayormente

bajo el control de una compañía explotadora, por la noche

la temperatura bajaba a 14° bajo cero, había poca esperanza

de hallar otra zona de buen rendimiento y llegó el momento en

que los tres revolucionarios se hartaron de sobrevivir dando caza a

las nutrias de mar. Siete meses después de su llegada, en medio

del invierno, los anarquistas deciden abandonar la zona, luego de aventuras

nada promisorias: casi mueren de hambre y debieron ser rescatados por

un barco en calidad de náufragos y desembarcados en el pueblo

de Carmen de Patagones, ya en la provincia de Buenos Aires. Una vez

en la ciudad de Buenos Aires, Malatesta se dedica a actividades propagandísticas,

y otro de los fallidos prospectores mineros, a falsificar dinero. Esos

meses pasados en el sur constituyeron un excéntrico episodio

en la vida del por lo demás bastante sensato revolucionario.

Cuando Malatesta, medio muerto de hambre, vuelve a Buenos Aires, da

conferencias en italiano en la Librería Internationale de E.

Piette, en el Círculo de Estudios Sociales, y en el salón

de actos del Club Vorwärts. En 1886 ayuda a organizar el primer

sindicato argentino moderno: el de panaderos

(1),

al cual le prepara sus reglamentos. En 1888, participaría en

la primera huelga de panaderos del país, que duró diez

días y acabó en triunfo. Un año después,

parte a Europa, donde más adelante lideraría el movimiento

anarquista italiano, luego de sufrir incontables días de cárcel

en muchospaíses.

Cuando murió, en 1932, hacia años que sufría arresto

domiciliario impuesto por Mussolini.

1.

Existía un sindicato de tipógrafos desde la década

de 1870, aunque organizado según modalidades más clásicas,

a la manera de las organizaciones gremiales que brindaban ayuda mutua

y formación profesional.